「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第456話 望みどおりにならないから意味がある

「価格交渉の余地がありません。」

先日、ご相談をいただいた中堅メーカー経営者の言葉です。

その経営者は売上高の低迷に直面しています。売上高増が経営者の課題です。値決めは要点のひとつとなります。

主要なお客様は大手メーカーのティア1企業です。そこへ部品を納めています。

どんな事業モデルであったとしても、値決めが企業の命脈を保つのに重要であることは言うまでもないことです。儲かる下請け型モデルを目指します。

その値決めに関して、その経営者に尋ねました。

受注した案件に対して、経営者が望む価格をどうやって算出しているか?

冒頭の言葉が返ってきました。

ほとんど指値に近い状況で価格が決まっています。価格交渉の余地がないので、経営者は、そもそも「経営者が望む価格」を算出しても意味がないと考えていました。

経営者が考えていることの半分は正しいですが、半分は間違っています。

この経営者の姿勢で、何が正しくて、なにが間違っているのか?

●お客様に選ばれる事業モデルをつくる

儲かる工場経営の要諦は「お客様に選ばれる商品を効率よくつくる」にあります。

いくら効率余の高い工場があっても、お客様に選ばれる商品がなければ儲かりません。また、お客様に選ばれる商品があっても、製造の効率が低かったら儲けも限定的です。

「お客様に選ばれる」は商売の基本と言えます。

お客様に選ばれるには、ただ、ひたすらにお客様の要望に耳を傾けることです。望みを聞き、変化があればそれを察知して、お客様に価値あるモノ、サービスを提供します。

・お客様が望むことにひたすら対応をする

これがお客様に選ばれる要件のひとつです。

全てはお客様が決めます。その意味で現場に自由はありません。お客様の要望にひたすら対応できる体制づくりが儲かる工場経営の土台です。

相談をいただいた経営者は、それを実践しています。指値に近い価格で、お客様から届いた図面に従って製造し、納期遵守で製造しているのです。お客様の要望にひたすら対応しています。その点では、お客様に選ばれる要件を満たしているのです。

ただ、お客様に選ばれる要件はもうひとつあります。

・我が社が儲かる値決めができることです。

●生殺与奪の権を自ら握る

われわれは事業をしています。目指すのは持続的な利益です。利益を手にできて初めて、経営者は自分の想いを実現できます。

我が社がお客様へ価値を提供し続けられるのは、利益を出しているからです。事業が続けられなくなったら、お客様に迷惑をかけることになります。

さらに、赤字なのに従業員へベアを届けられません。赤字を放置して、地域貢献の活動に熱を入れるのは本末転倒です。

ゴーングコンサーンでは利益が必要なのです。したがって、経営者に求められる最も重要な仕事は、儲けを積み上げ、利益を出すことと言えます。

そうであるなら@単価の決定が大事です。我が社が儲かる値決めをできる事業モデルを目指したい所以です。

値決めは経営と言われます。価格交渉の余地がなく、お客様が価格の決定権を全て握っている状況は少々辛いです。お客様に生殺与奪の権を完全に握られています。

「ウチは自主商品がない下請けだから。」という言葉を聞くことがあります。

下請け型モデルが悪いのではなく、儲からない下請け型モデルが悪いのです。価格交渉の余地を少しでも生み出し、儲かる値決めができる相違工夫が求められます。

・貸与図方式から承認図方式の案件へ切り替える。

・VEによる成果を認めてもらい半分は我が社にいただく。

・単品ではなく組立品の案件へ切り替える。

・単一の要素技術だけでなく、複数の要素技術で価値を提供する案件に切り替える。

等々

下請け型モデルであっても、付加価値額を積み上げるために、価格交渉の余地をつくることはできるのです。経営者が、それに挑戦するかどうかだけです。

しかし、長年、同一の商慣習と事業モデルに慣れてしまうと、変革力が鈍ります。経営者には外からの刺激が常に必要であるとお伝えしている所以です。

経営者は変革を起こし、生殺与奪の権は少しでも自ら握ることを目指します。

とは言え、簡単にできないのが、価格交渉の余地を少しでも生み出し、儲かる値決めができる状況に至ることです。

弊社の支援先企業でも、多くが、価格の決定権を手にできていません。それが現実です。

・BtoBではお客様からの指値に近い価格の提示

・BtoCでは市場価格の存在

こうした価格があるから、簡単なことではないですが、少しでも、値決めの決定権を手にしようとする攻めの姿勢を貫きたいのです。

事業を成長発展させるためにはそうするしかありません。将来へ向けた経営課題です。そして、多くの経営者は、こうした将来へ向けてやることは理解しています。

しかしながら、目前の案件では、価格交渉の余地がなく、お客様や市場がほぼ価格を決めているのが現実なので、閉塞感に囚われています。

先の経営者も同じ状況です。そうした状況にあるので、経営者が望む価格を算出してもしょうがないと以前から考えていたようです。

●儲かる見積もりをつくる

経営者が望む価格を算出してもしょうがないと考えるのは、価格交渉に使えない現実に直面しているからです。

経営者なら誰でも、使えない数値を算出する時間がモッタイナイと考えます。ただし、そうであっても経営者は望む価格を算出しなければならないのです。

経営者が望む価格とお客様から出てきた価格を比べるためです。

経営者は、望む価格を算出するとき、工数と変動原単位を使います。

この2つは我が社のモノづくりを数値化した代表例です。したがって、比べているのはお客様から出てきた価格と我が社のモノ造り力のと言い換えられます。

両者を比べて、ギャップを把握します。

・経営者が望む価格<お客様から出てきた価格

・経営者が望む価格>お客様から出てきた価格

前者の場合、今のままでも儲かります。

ただし、後者なら放置できません。

今のままでは儲からないのです。経営者が望む価格では、お客様は喜んでくれません。後者は、我が社のモノ造り力が、今のままでは、儲からないと教えてくれています。

儲かる見積もりを算出する意義はここにあるのです。儲かる見積もりは、現場へのメッセージを発しています。

後者の場合、やることは2つです。前者の関係を目指します。

・今の価格を上げる

・儲かる見積もりの水準の下げる

前者ができる事例は稀です。後者を中心にやります。ただし、水準を下げると言っても積み上げる付加価値額を減らすこと意味しません。ここが大事です。

付加価値額の積み上げ規模を維持したまま、我が社のモノ造り力の効率を高めるのです。

そうすれば、付加価値額積み上げ水準を維持したまま、価格水準を下げられます。そうなることを目指して、構造改革、意識改革、現場改革が必要なのだぁ~。

儲かる見積もりがあれば、現場も経営者の意志や意図を知ることができます。

これが、経営者が望む価格、儲かる見積もりを算出する目的です。

●望み通りできないから意味がある

わざわざ儲かる見積もりを算出するのには、意味がないと考える背景には、どうせ算出しても

・経営者が望む価格>お客様から出てきた価格

となっていることを、単に確認するだけとの思い込みもあるようです。

「ウチの業界では、価格はほとんど指値ですから。」という言葉を、しばしば、耳にします。しかし、儲かる見積もりを、都度算出する意義は、望み通りにならない点にあるのです。

儲かる見積もりは、我が社が儲かるために、埋めなければならないギャップを教えてくれています。右腕役や現場キーパーソンへそのギャップを説明して、人時生産性向上プロジェクトを指示すればいいのです。

望み通りにならないから、儲かる見積もりの意義が、一層、高まります。製造業の収益構造を踏まえれば、トントンレートも明らかになるのです。この数値を押さえておけば、意思決定が明確になります。

儲かっている経営者は、このトントンレート、儲かる見積もりの判断基準をしっかり持っています。そして、木だけでなく森全体も見えています。値決めは経営ですから。

次は貴社が挑戦する番です!

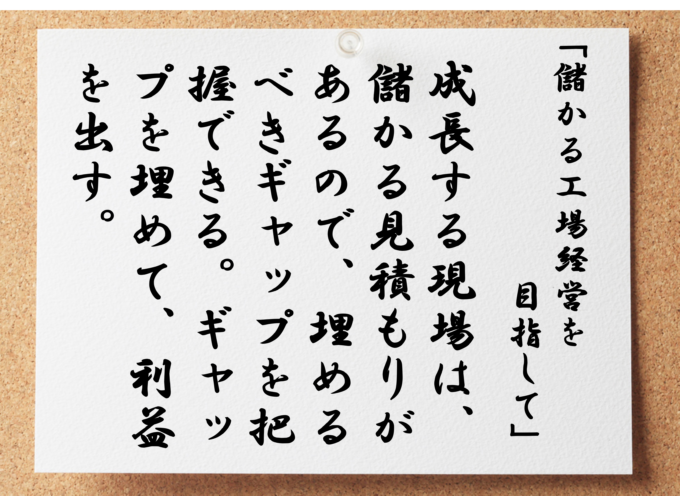

成長する現場は、儲かる見積もりでギャップを知り我が社のモノ造り力の効率を高める

衰退する現場は、お客様に言われた価格で造るだけなのでギャップを知らずいまのまま