「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第454話 右腕役は外の情報に刺激を受けているか?

「先生の話がヒントになりました。」

支援先企業の製造担当幹部が気付いたことを語ってくれました。

その幹部は現場人材確保の課題を抱えています。先日もベテラン作業者が辞めました。一方、通年で採用活動をしていますが、応募がありません。4月ですが、新卒の入社希望者はないのです。慢性的に人手が足りない状況が続いています。

そうした中で、受注機会はありますが、納期に対応できないからと断りを入れることもあるのです。幹部は人手が足りないので納期に応えられないと考えています。

この状況を打破しなければなりません。

少数精鋭の現場でも仕事をドンドンさばける体制づくりが課題です。

ただし、この支援先では仕組みづくりに加えてやることがあります。

現在の従業員を対象にした現場の環境整備です。議論の中で、その幹部にも、環境整備のイメージが浮かんできました。

冒頭の言葉です。何を目的とした環境の整備か?

●経営者からのトップダウンを受け止められる現場か?

製造業では、4階層の指示導線が成果を出せる組織構造であるとお伝えしています。

原材料を加工して価値を生み出すことは簡単ではありません。チーム力が必要です。製造現場では、一人の優秀な従業員ではなく、10人の普通の従業員で稼ぎます。

厳密なトップダウンと迅速なボトムアップが必要です。迅速なボトムアップは経営者からの厳密なトップダウンから生まれます。ただし、これには前提があります。

・現場が経営者からのトップダウンを受け止められること

現場には、経営者の意志や意図を受け止め、それを咀嚼し実践する力が必要です。もし、できない仲間がいたら互いに補完し合い、チームでトップダウンを受け止めます。これが機能しない現場では、トップダウンは空しくなるばかりです。

トップダウンは、体育館の床にバウンドさせるボールにたとえられます。経営者の意志や意図を込めたボールを床にバウンドさせて遠くへ飛ばしたかったら、どうするか?

経営者は、ボールを床に強く打ち付けます。打ち付ける力が強ければ強いほど遠くへ飛ばせるのです。

厳密なトップダウンと迅速なボトムアップは経営者と現場との共同作業と言えます。

ただし、これは床の状況次第です。

床が砂やぬかるみだったら、ボールは床に潜り込むだけです。ボールを遠くへ飛ばすどころの話ではありません。打ち付けられたボールを遠くへ飛ばすにはそれを受け止める床がなければならないのです。

貴社の現場は経営者から強く打ち付けられたボールを遠くへ飛ばせますか?

●従業員を辞めさせない環境整備

そして、仕組みを回すのは現場です。経営者の意志や意図を咀嚼できず、実践ができない現場において、仕組みは、床の間の置物になってしまいます。

現場指導、現場教育、いわゆる躾によって強固な床にしていくのです。経営者が現場を強固な床に鍛えます。

右腕役や現場キーパーソを通じて、4階層の指示導線を機能させればいいのです。鍛える環境整備をします。そして、人材確保は、4階層の指示導線を機能させるのに欠かせない大事な課題です。人材確保の重要性は論を俟ちません。

採用した人材を見極め、やる気を引き出し、自主性を促します。人材確保は、加えるための採用活動だけではありません。加えることと共に大事なことがあります。

・従業員を辞めさせない環境整備

外から人材を確保する前に、今の従業員が辞めない環境を整備する必要もあるのです。従業員が辞めるには理由があります。受け入れ態勢が整備されていないと、採用しても同じことが繰り返されます。

●幹部は外部からの情報に触れる環境にあるか?

人材確保の観点として、「今の従業員を辞めさせない環境整備」は先の幹部に新鮮でした。幹部は現場への働きかけ方を変えようとしています。

人材確保では、プラスすることとともにマイナスを起こさない視点も大切であると気付いたとのこと。

これは人時生産性向上プロジェクトでも大事なことです。人時生産性向上の一歩目は「今の人と設備」で最大どこまでできるのかの見極めです。

製造業では、beforeとafterの「before」が把握できていない状況で、改善活動や投資はやられません。コスパ評価を抜きにお金を投じる経営者はいないからです。経営資源に制約がある中小ならなおさらです。

現状を把握して、今の分母と分子から、beforeの人時生産性を計算します。4,000円台、5,000円台。これがスタートです。

ここから、分母一定で、分子を積み上げます。現状の人員数と設備を固定するのが方針です。だから、「今の人と設備」で最大どこまでできる見極めが大事になります。

プロジェクトの前提は、分母一定です。維持しなければなりません。取り組みの途中で従業員が減る事態になると、少数精鋭だけに、体制の見直しが必要にあることもあるのです。

少なくとも、今の従業員には腰を据えて、長期的に頑張ってもらいたいのです。

採用活動にしても、人時生産性向上活動にしても、「今の従業員を辞めさせない環境整備」が前提となります。少数精鋭の中小現場ではなおさらです。

先の幹部は「今の従業員を辞めさせない環境整備」という言葉から気付きを得ました。現場からやる気を引き出す知恵と工夫が浮かんだのです。

儲かる事業モデルを考えるのは経営者の仕事です。幹部はその経営者を支援しています。利益を成長拡大させたかったら、競合に先駆けて儲かる事業モデルをつくり、変化に対応しながら更新しなければなりません。

時間との勝負です。タイムマネジメント。知恵と工夫。

外から得られた情報がヒントになることも多いのです。

貴社の幹部や右腕役は外部からの情報に触れる環境にありますか?

●外部の情報に触れる機会をつくるのは経営者の仕事

外部の情報に触れる環境を整備することは、持続的成長と革新的な経営戦略を実現する上で欠かせない要素です。

エドワード・デ・ボノ氏が提唱したラテラルシンキングの理論があります。

水平思考のことです。

外部の情報は、従来の枠にとらわれず、異なる視点から問題を見ることを促します。そうなれば、従来になかった解決策が生まれやすくなるのです。外部からの刺激は、日々の業務に新たなアイデアを取り入れる大切な鍵になります。

従来の生産工程や経営手法に疑問を抱き、外部からの知見を積極的に取り入れれば、革新的なプロセス改善や新製品の開発につながるのです。

また、人の記憶のモデルとして、連想ネットワーク理論や意味ネットワーク理論があります。この理論の観点によれば、外部の情報が、従来の知識や経験と結びつく「連結のきっかけ」となるのです。

脳内では、既存の情報がネットワーク状に結びついています。外部から新たな刺激が加わることで、従来の思考パターンが活性化し、予想もしなかったひらめきが得られるのです。

だから、我が社の事情を優先する思考で凝り固まった頭のままでは、新たなことを発想し、行動へ繋げることは難しいと言わざるを得ません。これらの理論からも説明できます。

そして、競合に先駆けることが大事です。我が社にとっては画期的であっても、業界としてはあたりまえのことがあります。要素技術にしても管理技術にしても、その技術は競合に先駆けることになるのかどうか?経営者は競合や業界対比で知らなければなりません。

これは大事な論点です。弊社はこのことを支援先へしっかり説明しています。競合に先駆けるのは、時間との勝負です。経営者によるタイムマネジメント次第でもあります。

外部の情報に触れる環境を整備することは、企業全体の変革力を高め、持続的な成長を実現するための投資です。貴社の現場に新たな風を取り入れ、常に最先端の情報やアイデアを享受できる体制づくりを実践して欲しいのです。

外部からの情報や異なる視点が、幹部や右腕役、現場キーパーソンの脳みそをグイグイ揉みほぐしてくれます。こうした刺激が、現場の固定観念を打破し、革新的なアイデア創出とその実践につながるのです。

経営者の仕事場は「外」にありますとお伝えしている所以でもあります。

次は貴社が挑戦する番です!

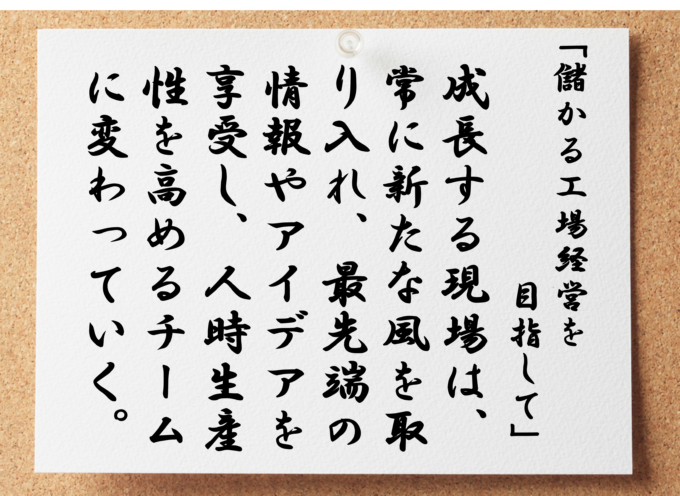

成長する現場は、常に新たな風を取り入れ、最先端の情報やアイデアを享受し変わっていく

衰退する現場は、我が社の事情を優先する思考で凝り固まった頭のままなので変わらない