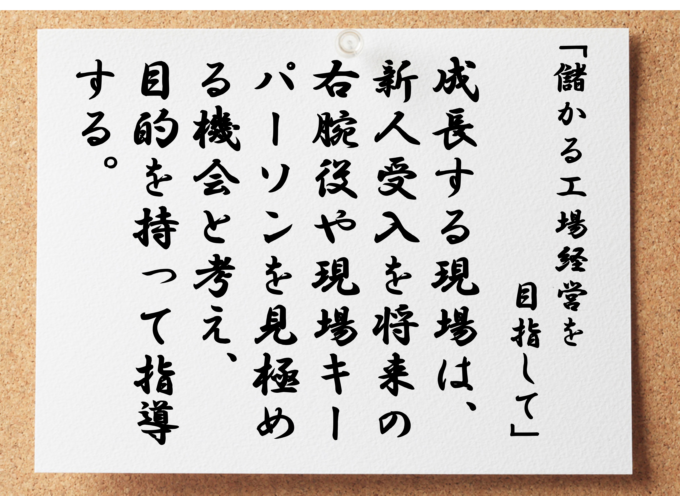

「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第453話 新人受入を将来へ向けた機会としているか?

「マスターファイルで教えます。」

人時生産性向上プロジェクトの会議でのことです。

来月4月に高卒の新人を2名受け入れる主任が会議の合間に熱意ある発言をしてくれました。この主任は、日常業務に加えて、人時生産性向上プロジェクトの実務推進にも積極的に取り組む頼もしい人材です。

4月からは新人の受入業務も担当します。会議の合間に、新人教育が話題に上がりました。

工場長からは「まずは工場全体を理解してもらうために、一通りの業務を経験させよう」との発言がありました。これは、しばしばやられるやり方です。

これに対し、先の主任は「新人に我が社の大切な考え方を理解してもらうこと」を目的として、自分が担当する工程に特化した指導をしたい、との提案を出したのです。

工場長もその前向きな意見に耳を傾け、「我が社の大切な考え方をどうやって教えるのか?」と問いかけました。それへの返事が冒頭の言葉です。

これは新たな試みになります。

そして、この試みを提案した主任には、何か願いもあるようです。

●その主任が新人のときに経験したこと

先の主任自身が新人として入社したとき、工場内の各工程を実習するという、いわば「広く浅く」指導が行われました。現場全体を俯瞰する経験を積む機会にはなったものの、学んだことへの実感は薄かったと振り返ります。

製造業がなんなのかもよく分からない状況だったので、理解が追い付かなかったようです。

新人当時は、それを疑問に思うことはなかったのですが、主任として作業者へ指示を出す立場になってから、新人は「白紙」の状態であるだけに、新人受入はチームづくりをする上で大事な機会だと考えるようになりました。

「安全第一」を理解してもらうために現場での実習は欠かせませんが、それと同時に知ってもらいたいことがあります。

我が社が大事にしていること、経営者が大切にする仕事の基本姿勢です。

先の主任は、この経験から「新人には、ただ実習をこなすだけではなく、会社の根幹となる大事なことや仕事の進め方も学んでもらうべきだ」と考えました。

考え方や意識の指導になります。そう考えること、そうした意識をもつこと自体、「普通」になってもらいたいのです。

だから、白紙の状況での教育が大事です。

ご縁があって来てくれた仲間には定着して、頑張ってもらいたいのです。人手不足気味である現場での頼もしい戦力になってくれ可能性があります。

さらに意欲を引き出せたら、将来、管理者になってくれるかもしれません。先の主任の将来の右腕役として、仕事を支えてくれる役割を担う可能性もあるのです。

人物を見極め、可能性がありそうなら、指導を強化して、将来、自分を助けてくれる仲間になってもらえたら嬉しいとも願っています。新たなやり方を提案した背景にはこんな願いもあったようです。

経営者目線も持っている頼もしい主任です。

●新人受入時の要点を間違えない

新人受入業務は、経営者の意志や意図を伝える重要な場です。従来のような全社的な現場実習をただ羅列するだけでは物足りません。

若手採用の難易度が高まっている昨今、新卒が入社してきてくれるのは貴重な機会です。その機会を最大限に活かして、経営者の意志や意図を理解する従業に育てます。

結果として、そう考えることが普通の従業員になります。経営者が望む思考回路を持つ従業員で構成されたチームを手にしたいのです。

・まずは、我が社に定着してくれるかの見極め

・さらには、将来の管理者になる資質有無の見極め

受入側も目的を持たなければ、せっかくの機会を活かせなくなります。鉄は熱いうちに打て。新人に「経営者の考え方」をしっかりと伝えることが肝要です。

現場丸投げになると、経営者の思考ではなく、現場の、特に声が大きいベテランの思考が新人の頭の中にインストールされていきます。

例えば、先の主任は、次の2つをしっかり伝えたいと考えました。

1.LTという考え方を理解する

現場では「手離れの良い仕事」が求められます。現場は自分勝手なやり方で仕事をするところではないことを教えるのです。

あらかじめ定められたマスターファイル、標準書、手順書、そして工程フロー図などに従い、決められた方法で効率的に作業を進めます。冒頭の発言はこのことです。

新人に、これらのツールの使い方を丁寧に伝えることで、「自分勝手にやるのではなく、決められたプロセスに沿って仕事を進める」考え方を身につけてもらうのです。

マスターファイルには工程毎、作業事のリードタイムが明記されています。大事だから明記されています。LTを気にしてもらう実習メニューを考えます。

2.「できない」を正直に直ぐに言う

現場では、問題を抱えた際に「できない」と言える環境こそが、結果として迅速なフォローやチーム全体の成長を促します。

新人が無理に自分で解決しようとして時間を浪費するよりも、素直に「分からない」と相談できる風土を作ることが、経営者の考える組織作りに直結します。

新人にはできないことがあれば、直ぐに回りに助けをもらうことを習慣づけてもらうのです。当然、受け入れ側の姿勢も問われます。新人からの困り事には丁寧に対応するよう、徹底することも課題です。

心理的安全性という言葉があります。新人は安心して自らの限界と向き合い、成長への糧とできるのです。実習を通じて、分からないこと、できないことを毎日書き出させ、それに丁寧に答える実習メニューを考えます

上記の2つは、人時生産性プロジェクトに着手する前に、支援先の経営者が考えた、「わが社にとって大事なこと」の2つでもあります。経営者は自身の意志や意図をきちんと現場へ浸透させているようです。

それをしっかり受け取った主任も頼もしいです。経営者の意志や意図の浸透具合は右腕役や現場キーパーソンとの会話から推し量られます。

●フォローと評価を忘れない

新人受入れは、継続的なフォローと評価が伴う長期的なプロセスで考えるものです。

受入れ段階で経営者の考え方を伝えた後も、日々の現場での作業の中で、その理解度を確認し続けます。担当者は、新人が自信を持って作業に取り組めるよう、定期的なフィードバックとサポートを行うのです。

設定された目標に対し、週ごとに進捗確認のミーティングを実施し、困り事への対応や期待していることの伝達を行います。新人には、ここに自分の居場所があると実感させるのです。

そのために継続的なフォローと評価をします。

人は自分に興味を抱いてくれた人に対して好意を抱きます。フォローと評価はやる気を引き出す手段です。こうした状況に至れば的確な見極めができます。

フォローと評価の重要性は、繰り返し、申し上げています。これは、人時生産性向上プロジェクト全般にも言えることです。

●新人受入は経営者の考え方を伝える場である

新人受入業務は経営者が大切にする意志や意図を、新人という白紙のキャンバスに描き出す貴重な場です。

その新人は将来的に経営者の右腕役になってくれる可能性もあります。そうであるなら、入社、それ自体を、会社の将来を担う存在に成長してもらうきっかけともしたいのです。

単に作業をさせるだけでなく、経営者が大切にする意志や意図を体験として感じさせる機会とします。感度の良い新人なら、何かを感じてくれるものです。

経営者自らが定期的に現場に足を運び、新人と一緒に、考え、実践すれば、「現場主義」や「チームワーク」の重要性を理解してもらう絶好の場にもなります。

経営者との体験は、新人にとって忘れがたい学びとなり、後々のリーダーシップ発揮へ大きな影響を与えるかもしれないのです。

経営者の仕事場は原則、「外」にあります。

ただし、こうした将来投資に関係する、特に人材育成に関係することは、経営者にとって、数はすくないですが、手を抜けない「内」での仕事のひとつです。

中小製造企業においては、新人受入業務の質が競争力に直結します。限られたリソースの中で人材を育成し、将来的の右腕役や現場キーパーソンを育てなければならないからです。

経営者の視点から、これまでの常識を見直し、より効率的かつ理念に根ざした新人受入れ体制を整えていくことが、今後の企業の発展に不可欠と言えます。

そして、こうした思考を持つ経営者は、新卒に選ばれる会社にならないと、採用が、今後ますます難しくなることに気付くものです。

魅力ある会社にならないと、そもそも仕事場として選ばれません。

戦略的には、この観点が大事です。人時生産性向上プロジェクトは、会社の魅力を高める取り組みでもあります。ご支援先のなかには、「なるほど~」という観点で魅力を高め、人材を確保しているところもあるのです。

人時生産性向上プロジェクトのプロセスから成果を引き出しています。

貴社にはその観点がありますか?

経営者の意志や意図を理解した先の主任もいよいよ新人を受け入れます。将来の右腕役や現場キーパーソンになってくれる可能性をみいだせるかどうか、期待しているところです。

次は貴社が挑戦する番です!

成長する現場は、新人受入を将来の右腕役や現場キーパーソンを見極める機会と考える

衰退する現場は、新人受入を工場全体の各作業を一通り体験させる場としか考えない