「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第472話 造るから売れるのではなく、売れるから造る

「製造から営業への働きかけが増えています。」

人時生産性プロジェクトが2年目に入った40人規模製造企業経営者の言葉です。

経営者は製販一体のチームづくりを目指してきました。生産性を高めるには、製造と営業の一体感が大事だと考えています。

そして、経営者の言動は徐々に浸透していくものです。最近、製造担当者の言葉に変化を感じています。受注量の減少に対して、製造担当者の口から、「受注量を増やして欲しい」との言葉が出てくるようになったのです。製造も受注動向が気になっています。

プロジェクトを通じた経営者の地道な指導が功を奏してきたようです。そして、製販一体には、しくみづくりも欠かせません。具体的にはどんなしくみづくりか?

●造るから売れるのではない

製造業では、「造る」に焦点が当たりがちです。製造業は技術の世界で戦っています。独自の製造プロセスや技術が競争力の源泉であり、そこに力を注ぐのは当然です。

しかし、いくら素晴らしいモノを造っても、それが売れなければ企業は成り立ちません。「造る」と「売る」は車の両輪であり、どちらか一方だけでは前に進めないのです。

売上は、ただ待っていても増えません。お客様に「見つけてもらう」「選んでもらう」「長く付き合ってもらう」ために、経営者は市場と真摯に向き合わなければならないのです。

販売計画や販売方針で、その姿勢を具体化します。これらは単なる数字合わせではなく、企業の未来を切り拓く“攻めの計画”でなければなりません。

造るから売れるのではありません。売れる手がかりがないまま造っても、在庫が積み上がるだけです。売れるから造るという考え方に転換しなければ、企業の成長はありません。

そして、この考え方を現場にまで浸透させるのが経営者の仕事です。儲かる工場経営の核心には、製販一体で市場を獲りに行く姿勢があります。売上高は獲りにいくものです。

さらに重要なのは、売れる可能性を数値で示すことです。販売計画は「売れるだろう」ではなく、「売るためにどう動くか」を具体化するものです。

目標顧客数、受注件数、受注単価、リピート率といった具体的な指標を示し、それを達成する行動計画を練ることが求められます。

そして、その計画が現場にまで共有されることで、現場も「自分たちが市場を取りに行く」意識に変わるのです。

●お客様の顔を見えるようにするのは経営者の仕事

仕事をしていて嬉しく感じる瞬間があります。お客様に喜んでもらえたときです。

・いつも計画通り納入してくれてありがとうございます

・こないだの特急対応は助かりました。

・先日のクレーム対応、しっかりやってくれて感謝しています。

しかし、現場の製造担当者がお客様の顔を見ることは難しいものです。日々の作業に追われ、「誰のためにこの製品を作っているのか」という意識はうすいものになります。そもそも、現場はお客様の声に触れる機会は少ないのが普通です。

しかし、現場がお客様の要望に応えるために動けば企業は強くなります。そこで、販売計画や営業計画では、お客様の声を記述したいのです。

ある支援先では、現場キーパーソンが、営業会議でお客様の課題を聞き取り、ある提案を思いつきました。お客様の困りごとに応えようとしたのです。

営業担当者を通じて提案し、それが新たな受注につながったことがあります。お客様の顔が浮かぶ現場は知恵を出してくれるのです。

お客様の声を届けることは、現場のモチベーション向上に直結します。自分たちが作った製品が、どのように使われ、どのようにお客様に喜ばれているかを知ることで、日々の作業が“意味ある仕事”へと変わります。これは、現場のやる気を引き出す最も効果的な方法の一つです。

お客様の顔を現場に見せるのは、経営者にしかできないことです。販売計画や営業計画はそのためのツールになります。経営者が率先して市場と現場をつなぐことで、現場が自ら考え、動き出す企業文化が育まれるのです。

●考えるとはくらべること

「考えるとは、くらべること。」

この言葉は、標準化の本質を表しています。標準とは、我が社の現在地を示す判断基準であり、基準があるからこそズレを正し、改善点を明確にできます。属人性を排除し、誰でも同じ行動が取れるようになるための土台です。

この考え方は、製販一体の取り組みを進める上でも重要です。

例えば、3年後の売上目標として「現在の売上高より3割アップ」を掲げたとします。すると、現場は「今、自分たちが何をすべきか」を自ら考え始めるのです。

今の主要なお客様であるA社の受注が減少傾向にあるなら、それを補うべく、新たなお客様であるB社からの受注を増やす計画が必要になります。

それに合わせて、仕事のやり方も変えなければなりません。

将来構想を示されれば、今と比べる思考が働くのです。

経営者が3年後の構想を示し、そのギャップを埋める基準を明確にすることで、右腕役や現場キーパーソンは目先の作業だけでなく、将来を見据えた行動を起こします。

・販売計画が工場経営のスタートです。

・販売計画があるから、現場の能力が気になります。

・販売計画があるから、受注を獲りにいかなければならないと考えます。

・販売計画があるから、今の立ち位置が予定どおりなのかどうかを問えます。

販売計画があるから、生産計画があるのです。

売上の見通しがないと、居心地がよくありません。

製販一体のしくみづくりには、まず「販売方針」や「販売計画」といった“地図”を現場に示すことからです。経営者は、従業員に対して、受注を獲りに行く宣言をするとともに、将来のために、今、何をしなければならないかを考えるように促します。

販売計画や販売方針がそうしてくれるのです。

黙っていては受注を確保できない時代です。良いモノを造るだけでは売れない時代です。造るから売れるのではなく、売れるから造るのです。社運をかけた製販一体のしくみづくりに踏み出します。

冒頭の経営者も販売計画や販売方針を示すことで、製販一体のチームを手にすることができたのです、

次は貴社が挑戦する番です。

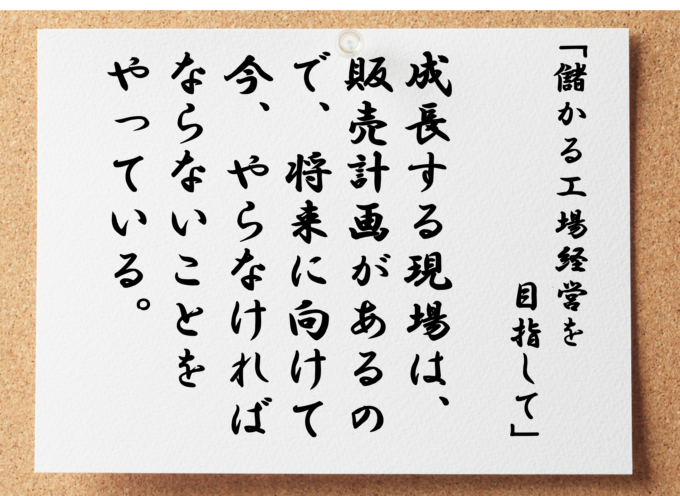

成長する現場は、販売計画があるので将来に向けて今やらなければならないことをやる

衰退する現場は、足元の受注しか見えていないので日々の仕事をこなすだけで満足する