「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第478話 成長を持続できている経営者の戦略上の共通点は?

「先生、受注を獲りに行くという考えはなかったです。」

先週、30人規模切削加工企業の経営者から個別相談をいただきました。

年商4億円水準で推移しています。主要なお客様との取引が堅調なお陰で売上高が維持できているのです。ただし、経営者はその状況に満足していません。というよりも、不安を抱いています。

「製造業での現状維持は、相対的な後退である。」

この言葉が気になっている経営者です。相談は工程管理や原価管理の話から始まりましたが、最終的に課題の焦点は受注確保に当てられました。

10年以上も前から年商4億年水準で横ばいです。先代が開拓した今の主要お客様との関係が良好なので、たまたま、維持できたのかもしれません。

何か、大きな外部変化があれば、足元が崩れる懸念がぬぐえないのです。今、相対的な後退にあるかもしれません。経営者は成長の機会を手にする必要を感じています。

儲かる工場経営に関する弊社の考え方をお話ししました。

付加価値額を積み上げて、持続的な人時生産性向上の仕組みを構築するのが経営者の仕事です。人時生産性向上の論点で、社長業の本質もお伝えしました。

そこで、経営者から、返ってきたのが冒頭の言葉です。

年商4億水準から成長したかったら、新たな方針が必要になります。

いわゆる、戦略です。

儲かる工場経営の戦略のキモを押さえなければなりません。

●中小製造企業の戦略

儲かる工場経営の要諦は、お客様に選ばれる商品を効率よく造ることにあります。販売と製造の両方が大事ということです。

お客様から受注をいただいても、それを納期内にこなせなければ迷惑をかけ、二度と再び声がかからないでしょう。逆に、短納期で対応できるやる気満々の現場があっても、受注がなければどうしようもありません。

販売方針と製造方針は車の両輪と言われます。両方揃えなければ走りません。ただし、この両輪は左右の関係ではなく、前後の関係です。

自転車やバイクを思い浮かべてください。後輪は足やエンジンのエネルギーを地面に伝え、前進させます。これは販売方針、つまり受注活動にあたります。駆動力の源泉は受注です。

一方で、前輪は方向を制御します。製造方針がそれに相当するのです。お客様の要望を実現させる具体方針を決めます。ベクトル揃える制御です。

駆動と制御、この両方が揃ってはじめて目的地にたどり着けます。

・販売方針は駆動力を伝える後輪

・製造方針は方向を制御する前輪

販売方針と製造方針は、船にとっての「帆」と「舵」の関係にも似ています。

帆が風を受けて推進力を生み出す=販売方針、舵が進路を決める=製造方針。

これら両方が揃わなければ、航路を進めません。中小製造企業の戦略は、この前後輪や帆と舵の関係を理解することで、初めて全体像が見えてきます。

駆動力である後輪を回すには、市場と向き合い、既存顧客と新規顧客の両方へ働きかけなければなりません。そして、強みを訴求するには、標的を定めることが不可欠です。

例えば、今、年商4億で、3年後に5億を目指したいと経営者が決断したとします。そうすると、毎年3000万円~4000万円程度ずつ積み上げなければなりません。

既存顧客だけでそれを達成できるか?新規顧客を開拓も必要なのか?

市場、お客様が、その答えは教えてくれます。

だから経営者は、外の仕事に時間を割き、工場はその声に合わせて内を変える・・・・・・という思考が欠かせません。

そして、この思考になったのは、「成長のためには収益を外から獲得しなければならない」と考えたからからです。

現状維持で満足する経営者が、こうした思考を持つことはありません。経営者が3年後に年商5億にしたいという強烈な願望がなければ、現状維持です。

製造業での現状維持は、相対的な後退です。経営者の成長願望に基づいた「外から獲ってくる」姿勢が全ての起点です。そして、その熱意は現場に伝わります。

これこそが「儲かる工場経営」の戦略のキモです。付加価値額を積み上げ、人時生産性を持続的に高める道筋となります。

●儲かっている経営者に共通していること

繰り返し申し上げていますが、経営者の仕事は、社内ではなく外にあります。市場の声を拾い、我が社が選ばれる手がかりを得ることが社長業の本質だからです。

製造業で直面する課題には、自ら考えれば解けるものと、人に教えてもらわなければ解けないものの2種類があります。

例えば、リードタイム短縮や生産性向上は前者であり、過去の経緯や歴史を踏まえて現場が取り組めば答えが出ます。一方、後輪役を担う販売方針を考えて決めようとしても無駄です。お客様に聞くしかありません。我が社を選ぶ決定権は、お客様、市場が持っているからです。

移動累計を右肩上がりで継続できている経営者に共通していることがあります。

トップが先頭にたって、後輪の対応に時間を割いているということです。最新のお客様情報を手にできています。そして、その情報を従業員へ伝えているのです。

・新たなお客様と出会う時間を割き、要望されたら短時間で試作品を提示する

・今の主要お客様との関係性を強固にするためにお客様の懐に深く入り込む

・我が社の製品を使っている「本当のお客様」のところへ足をはこぶ

等、獲りに行く姿勢がはっきりしています。

経営者の仕事ぶりは「アンテナ塔」です。最新の顧客情報を受信して現場に届けます。高く掲げられたアンテナがなければ、現場は情報を得られず、改善の方向を誤ります。

だからこそ、持続的に成長している経営者は、自ら先頭に立って外に出て、顧客と向き合う時間を確保しています。

新しいお客様と出会って、要望を受ければ短期間で試作品を提示し、既存のお客様とは、懐に入り込むように関係を強固にしています。さらには、製品を実際に使う最終利用者の声まで聞きに行きます。

こうした姿勢を持つ経営者の戦略は極めて明快です。

販売方針として何を重視しているかが社内に浸透し、右腕役や現場のキーパーソンも自然とやるべきことが分かります。

経営者が外で顧客の声を受け取り、それを現場に届ける。

この循環こそが「人時生産性向上プロジェクト」を加速させ、付加価値額の積み上げにつながるのです。経営者は工場運営を右腕や現場に任せ、ますます社長業に専念できるのです。

この構造が「儲かる工場経営」を持続させている経営者の共通点と感じています。

●内に合わせて外を変えるのではない

お客様に選ばれる商品を効率よく造り、付加価値額を積み上げる。その起点は社内ではなく、常に社外にあります。外に耳を澄まし、顧客の要望を起点に内を変えていく。これが持続的成長の唯一の道です。

経営の判断基準を「自分たちが今できること」に置いてしまうと、無理な仕事はできない、難しい注文には応えられない、と考えてしまいます。しかし、基準を「お客様の要望」に置けば、自然と「どうすれば応えられるか」という改善思考に変わります。

農業に例えるなら、今ある畑だけを耕す発想ではなく、市場という領域に新たな畑を開墾し、そこへ新しい種を蒔く成長指向です。そして、お客様の声は水や肥料です。お客様の声に沿った成果物は喜ばれます。

内を変えるきっかけは、外からしか得られません。

儲かっている経営者は、常に最新のお客様の声を現場に伝えています。「お客様の期待に応えてほしい」という願いは現場に響きやすく、自然と改善マインドを生み出します。

その結果、人時生産性の向上が進み、競合に先駆けて市場に応えられる体制が整っていくのです。競争環境が厳しい中小製造業では、これこそが生き残りの分水嶺です。

内に合わせて外を変えることはできません。外に合わせて内を変える。その方針を徹底して現場に浸透させるのが、社長業の本質であり、「儲かる工場経営」の王道なのです。

王道の起点は「獲りに行く」姿勢にあります。持続的な成長を維持できている経営者の視点は外に向いているということです。したがって、販売方針がはっきりしています。

これらは、多くの経営者から、逆に学ばせていただいていることです。

次は貴社が挑戦する番です!

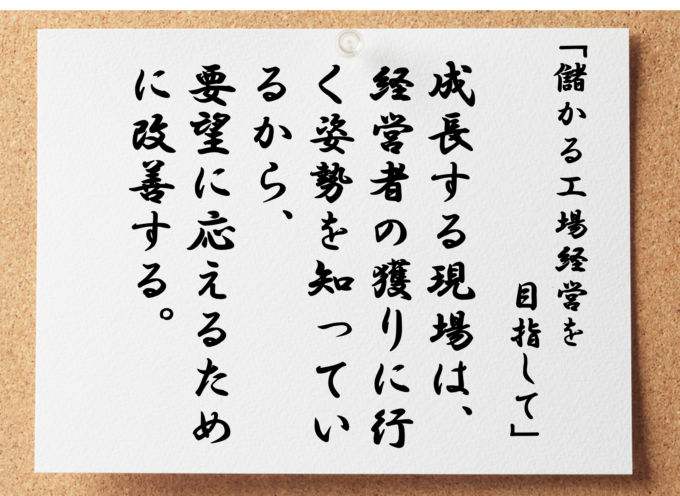

成長する現場は、経営者の獲りに行く姿勢を知っているから要望に応えるために改善する

衰退する現場は、経営者の待ちの姿勢を受けて無理な仕事、難しい注文はできないと考える