「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第480話 現場の意識を変える環境整備をやっているか?

「その指標で現場の成績を伝えられそうです。」

先日、中規模食品メーカー幹部の方から個別相談がありました。

現場の意識改革についてです。

中堅規模の製造業者にとっても、人材の確保の難易度が上がっています。小規模事業者と同様、少数精鋭で成果を出さないとなりません。

従業員も、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員、実習生など、多様化しているのです。ベクトル揃えもやり難くなっています。さらには、商品の多品種化に伴い、収益確保が難しくなってきました。

その幹部が願う、「意識改革」は漠然としていません。

・少数精鋭のチームだからこそ、ベクトルを揃えて、儲ける意識を高めて欲しい。

「儲かるように」という意識を持ってもらいたいのです。従来のように、単に、作業をこなすだけでは儲からなってきたと、感じています。

弊社が考える人時生産性向上の考え方を説明しました。儲かるタイムマネジメントの体系です。意識改革の要点に触れたとき、その幹部は、ある指標に注目しました。

その指標で、現場の状況を作業者へ伝えられる、と感じたようです。冒頭の言葉です。

注目した指標は、「OEE、設備総合効率」。

一定規模以上の設備が、複数並んでいる現場で、しばしば使われます。

●儲かる工場経営の3つの改革

儲かる工場経営を考えるとき、経営者が、まず取り組むべきは、「儲かる事業モデルを描くこと」です。

これは、サッカーでいえば、勝つために、監督が立てる作戦にあたります。どんなに優秀な選手が揃っていても、作戦が誤っていれば、勝利はおぼつきません。反対に、作戦が的確であれば、個々の力を、最大限に引き出せます。

経営においても同じです。人材や設備(戦術)が揃っていても、事業モデル(戦略)が誤っていれば、成果は出にくくなります。戦術は戦略に従うのです。

貴社が、何か、長年、モヤモヤした感じ、伸び悩みの感じを持っているなら、それは、既存の事業モデルから、悲鳴が上がっているからかもしれません。

儲かる事業モデルを実践する時、各種の改革が必要です。従来のやり方を変えなければなりません。枠組みを変えることになります。この枠組みを変えるのが「構造改革」です。

これは、監督がチームの戦略を入れ替えるようなもので、ライバルチームの戦い方が変われば、我がチームも勝つための戦略を見直さなければなりません。大きな方向性を決めるのは、監督=経営者の役割です。

ただし、それだけでは、試合に勝てません。実際に走り、パスを繋ぎ、ゴールを狙うのは、選手=現場です。したがってチーム力、現場力をつける「現場改革」が大事になってきます。

さらに重要なのが「意識改革」です。選手には、監督の戦略を理解し、自ら考え、仲間と連携しながら、主体的に動くことが求められます。受動的、依存的なプロはいません。

優れた作戦、強固なチーム力、そこに、この「意識改革」が加われば、どんな相手にも負けない強いチームができあがります。

工場経営においても状況は同じです。従業員が「自分の働きが会社の利益につながる」と実感したとき、初めて現場は大きく変わります。自主性、当事者意識、責任感、使命感。

儲かる事業モデルづくりには、構造改革・現場改革・意識改革の三位一体が必要です。どれか一つ欠けても、成果は、出にくくなります。

戦略だけでもダメ、現場努力だけでもダメ、意識だけでも空回りします。三つが揃って初めて「儲かる工場経営」の頂点を掴めるのです。

意識を変えてもらうことも大事だと考えたその幹部は、設備総合効率(OEE)に、注目しました。意識を変えるきっかけづくりに、数字の力を活かすのです。日々の仕事の成績を数値で示されたら、作業者は気になります。学生がテストの点数を気にするのと同じです。

●設備総合効率を構成する項目に注目する

意識を変えるために活用したいのが「数字」です。試合で、スコアボードの点数を見れば、選手は黙っていても意識を高めます。数字は、檄より冷静で客観的、しかし、一方で、強烈に人を動かす力を持ちます。

工場経営においても、経営者の熱意ある言葉と数字の両輪が、現場を動かす原動力になります。現場が気になる数字を、言葉とセットで設定するのです。

相談をいただいた幹部は、生産指標のひとつとなる設備総合効率に注目しました。

そして、その指標は、次のメッセージを、現場へ届けることになるのです。

「我が社では、時間を大切にし、手順を守り、品質を最優先する」

このメッセージを届けたい経営者の意志を数値化したものが、設備総合効率となります。

つまり、現場に知らせる数字は、単なる効率の指標ではなく、経営理念を現場に伝えるメッセージボードにもなるのです。

生産管理3本柱には、種々の指標があり、経営者は、その中から特定の指標を選択し、管理します。それは、現場へ「その指標が大事だ」と意思表示していることに他なりません。

この幹部が注目した設備総合効率は、「時間稼働率」「性能稼働率」「良品率」の三つで構成されます。

時間稼働率は設備が動いていた割合、性能稼働率は標準通りに回せた割合、良品率は不良を除いた割合です。この三つを掛け合わせた数値が設備総合効率となります。

細部の定義は専門的ですが、経営者にとって大切なのは、「数字が現場を自然に動かす力を持つ」という点です。

スコアボードを見た選手が「取り返そう」と走り出すように、現場の従業員もこの数値を見れば「改善しよう」という思いが湧いてきます。数字の客観性が為せる業です。

数字が、経営者に代わって、経営者の意志や意図を説明し、現場が、当事者意識を持つきっかけを作ってくれます。そう考えるように促すのです。

この幹部は、「我が社では、時間を大切にし、手順を守り、品質を最優先する」ことを意識してもらいたいと考えています。

「意識を変えろ」と指導しても、変わるものではありません。経営者にできることは、変えていもらう環境整備だけです。

●現場の意識を変える環境整備の手段を持つ

現場の意識改革は、言葉と数字を車の両輪として進める必要があります。

経営者の言葉には、魂が宿るものです。言葉が、従業員の心を奮い立たせます。日本には「言霊」という考え方がありますが、まさにその通りです。

しかし、言葉だけでは、一時の熱気に終わることもあります。そこで支えとなるのが数字です。数字は、スコアボードのように、感情に左右されず現状を映し出し、次の一手を静かに問いかけます。

意識改革を農作業に例えれば、言葉は「種」であり、数字は「水」です。種を蒔くだけでは芽は出ません。水だけでも実りは得られません。

両方が揃って初めて芽吹き、やがて成長します。経営者が、熱意を込めて言葉を投げかけ、それを数字が裏付けることで、現場に意識改革という芽が広がるのです。

放置すれば現場は停滞しますが、言葉と数字の両輪を続ければ、必ず改革の芽は育ちます。

時間はかかりますが、現場の意識は、柔軟性を持つのです。経営者の言葉と数字に後押しされて、お客様の変化に対応することを厭わず、自然とやるように変わります。

これは、経営者が望む状況ではないでしょうか?

生産管理には、数多くの指標があります。それらは、経営者の意志を代弁するサインです。

経営者が、指標を選び、それを現場に示すことで、従業員は「これが我が社にとって大事なものだ」と理解します。数字は、経営者に代わって、現場の背中を押す存在になるのです。

だからこそ、「現場の意識を変える環境整備の手段」を持つことが欠かせません。

・経営者は、生産管理3本柱の中から、想いを代弁してくれる指標を選ぶ

試行錯誤しながら「我が社流」を見出すことこそ、中小製造企業における意識改革の第一歩なのです。生産管理3本柱の知識体系を活かしていますか?

次は貴社が挑戦する番です。

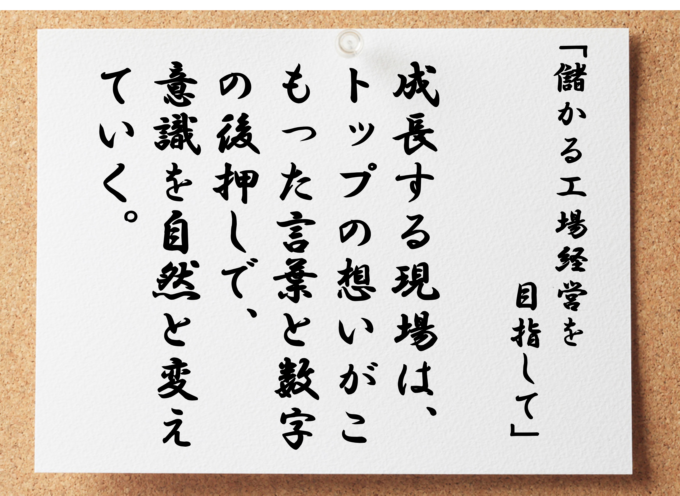

成長する現場は、トップの想いがこもった言葉と数字の後押しで意識を自然と変えていく

衰退する現場は、トップの想いがこもった言葉と数字がないので停滞したまま時間が経つ