「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第487話 経営者が解決しなければならない現場の問題とは?

「結局、一人ひとりを知らなければだめですね。」

ご支援先の経営者と一献傾けたとき、その経営者が語った言葉です。

この経営者は、市場に向き合うことを最優先行としてから、半年ほど経過しました。そのためには、工場を不在にしても安心できる体制が不可欠です。

4階層指示導線を機能させる右腕役と現場キーパーソンに現場を任せています。そうできるように現場改革、意識改革、構造改革を進めてきたのです。

現場のことは右腕役と現場キーパーソンから報告を受けます。QCDの問題は、指示をすれば、解決できるようになりました。

ただ、こうした体制に至っても、経営者自ら対応しなければならない問題もあるのです。

それを解決するにはどうするか?経営者は、冒頭の言葉で説明してくれました。

●人の問題が解決できれば全てが前進む

製造現場の多くの課題は、品質・コスト・納期(QCD)で整理できます。これらは基本的に“やり方”で改善できる領域です。

品質は造り込み、コストは積み上げ、納期はリードタイム短縮。この3つの体制を整えれば、改善は前へ進みます。そして、それを運用するのは右腕役と現場の作業者です。

しかし、どれほど仕組みを整えても、現場だけで解決し難い問題があります。それが、人に関する問題です。

・指示したことをやってくれない。

・理解していないのに、本人の解釈だけで動いてしまう。

・急に休む。

・チームで動かず個でバラバラに動いてしまう。

こうした問題はQCDと違い、明確な定石がありません。だから右腕役や現場キーパーソンは、この問題で頭を抱えるのです。

現場改革の進み具合は、作業者一人ひとりの言動で決まります。どれほど優れた仕組みがあっても、肝心のエンジンが動かなければ前へ進みません。

逆に、人の問題が解けた瞬間、現場の動きは一気に滑らかになります。工程内・工程間の連携が自然と噛み合い、チームの動きが整い、リードタイムも縮み始めます。

まるで詰まりを取り除いたパイプのように、仕事が流れ出すのです。

しかし、この最後の詰まりを取る仕事は、右腕役や現場キーパーソンにはできません。なぜなら、人の問題解決には、経営者が持つ人事権・査定権”が不可欠だからです。

経営者が出すシグナル、経営者が発する言葉、経営者が示す態度。それらが作業者一人ひとりの意識を変える唯一の源泉だからです。

現場の仕組みを回すのは右腕役ですが、人の問題だけは経営者がやるしかありません。

そして、人に関する問題の多くは、時間をかければ自然に解決するという類の問題ではありません。放置すれば悪化し、他の従業員に波及します。

だからこそ、経営者が正面から向き合い、「この会社ではこういう働き方を大切にする」という基準を示すことが必要です。

さらに、人の問題が解決できれば、QCDの改善スピードも桁違いに上がります。

作業者一人ひとりのやる気が高まれば、改善活動は加速し、生産性は上向き、我が社が儲かる納期で製造もできます。人の問題の解決は、生産管理3本柱をより強力に機能させる“土台づくり”でもあるのです。

だからこそ、経営者が人の問題に向き合うことは、現場のあらゆる成果を前進させる最後の課題なのです。

●従業員の背景は一人ひとり異なる

経営者がわざわざ人を採用するのは、事業を一人で成長させることができないからです。目指す収益規模に応じて必要人数があり、経営者は自分の想いを実現するために人を雇います。

ただし、従業員はロボットではありません。置かれてきた環境も、歩んできた人生も、仕事に対する考え方もすべて違います。同じ説明をしても受け取り方が異なるのは当然であり、そこに人の難しさがあります。

従業員の言動の根っこの部分は、

①いまの生活環境

②これまでの生き様

この2つで決まります。

「なぜこの行動をするのか?」を理解するためには、目の前の行動だけではなく、この2つを知らなければなりません。

右腕役や現場キーパーソンが指導してもうまくいかないのは、この“背景理解”に必要な権限と関係性がないからです。人事権・査定権を持つのは経営者だけ。

だからこそ、経営者が、人に関する抜本的な解決をやるしかないのです。

人の問題は、多くの場合、特定の従業員に行きつきます。全員に課題があるわけではありません。だからこそ、その従業員の背景を丁寧に知ることが突破口になります。

①今の生活環境と②生き様。この二つを理解しようとする姿勢を経営者が示したとき、初めて歯車が噛み合い始めるのです。

ご支援先の経営者のなかには、「誠実」を座右の銘とし、採用時から従業員と膝を突き合わせて丁寧に話を聞く方がいます。

家庭環境に応じて働き方の柔軟性を持たせ、その姿勢を右腕役や現場キーパーソンも共有している。その結果、スキルが高いとは言えない従業員が「化ける」瞬間が生まれるのです。

自分の力を発揮しようとし、できる範囲で最大限に努力するようになる。その姿勢が周囲に広がると、会社全体の収益も上向いていきます。

これは偶然ではありません。従業員の背景を理解し、その人が働きやすい環境を整えようとする経営者の姿勢が、目に見える成果として現れたのです。

弊社もこうした経営者の言動に学ばせていただいています。

中小企業の強みは、小回り・柔軟性・機動力です。そして、その源泉は“人”です。チームの力は個の集合体であり、作業者一人ひとりのやる気や自主性、当事者意識が企業の生産性を左右します。だからこそ、人に関する問題には画一的な解決策はありません。従業員の背景を一人ひとり理解するというアナログな作業こそが、最も効果があるのです。

さらに、従業員の背景理解は、ただ問題を解決するだけではありません。会社への信頼を育て、働く意味を感じさせ、組織全体の“心理的安定”を生みます。その安定が仕事の質を高め、QCDの改善にも波及します。従業員が「この会社なら頑張れる」と思える状態は、数字で測れない最大の資産です。

だからこそ、従業員の背景は一人ひとり異なるという前提を受け入れ、経営者が自ら向き合うことこそ、人に関する問題の唯一の突破口であり、組織変革の核心なのです。

●経営者が現場でやらなければならないこと

経営者の仕事場は工場ではなく、市場にあります。付加価値額の源泉は外にしかない以上、将来の機会を探り、事業モデルを磨き続けることが経営者の本務です。

そのためには、現場を経営者自身が細かく見る状態ではいけません。現場に入り込みすぎると、経営者の時間軸が今日・明日に縛られます。将来を探る仕事ができなくなるからです。

だからこそ、工場・現場の運営は、右腕役・現場キーパーソンに任せる必要があります。

ただし、この「任せる」は権限移譲ではありません。ここが最も重要です。

右腕役は、経営者の代わりに現場を仕切る存在であり、経営者の意志や意図を現場で再現する役割です。

判断基準も、価値観も、方向性も、すべて経営者のものを翻訳し、伝えるのが右腕役の役目となります。

現場を任せるとは、経営者の思想が現場に浸透する仕組みを動かしてもらうことであり、現場が独立して判断することではありません。

とはいえ、人に関する問題だけは別です。

仕組みの運用は右腕役で十分ですが、人の問題は経営者でなければ解決できません。従業員一人ひとりの背景を知り、向き合い、働きかける行為は、経営者しかできないからです。

そして、経営者がこうした姿勢を見せることで、右腕役や現場キーパーソンは“人への向き合い方を学びます。

経営者が動く姿を見て、初めて人の問題にどう向き合うべきかを理解します。やがて、現場でも同じ姿勢が育ち、右腕役が経営者の意図を理解し、現場を動かせるようになるのです。

そうやって、経営者は市場での仕事に集中できるようになります。

つまり、現場の仕組みは右腕役に、しかし人に関する問題は経営者がやる。この役割分担が、「任せる」ための土台なのです。

「従業員との個別の働きかけですね。」

右腕役と現場キーパーソンに工場のことを任せられる状況を続ける要点を押さえた経営者です。ここから、さらに工場の仕組みが深耕することでしょう。

次は貴社の番です!

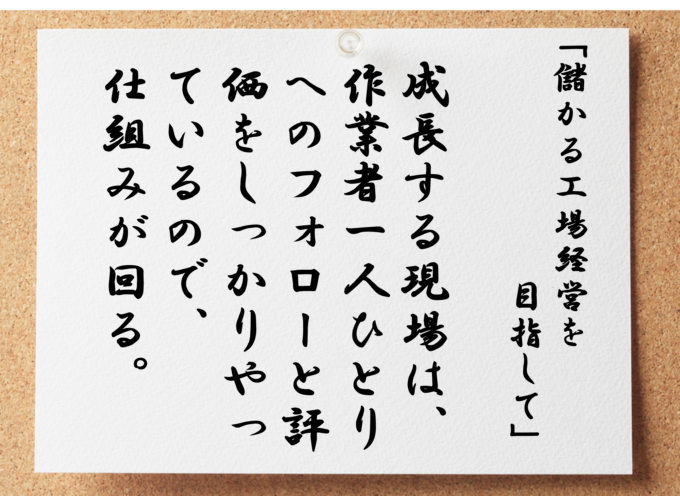

成長する現場は、作業者一人ひとりへのフォローと評価をしっかりやるので仕組みが回る

衰退する現場は、現場全体になんとなく伝えるだけで作業者の当事者意識を引き出せない