「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第455話 「言われたからやる」になっていないか?

「新たな設備を来月末までに現場へ入れます。」

先月から人時生産性向上プロジェクトに着手した支援先でのことです。

経営者とプロェクトの方針を決めました。経営者の視線は将来に向いています。5年先に焦点を当てて稼ぐ力を高めたいと考えている経営者です。

プロジェクトメンバーはその方針に沿って具体策を決めていきます。経営者の方針を説明した後、6名のメンバーへ次のように問いかけました。

「社長が決めたプロジェクトの方針を達成するための課題はなんですか?」

これに対して、プロジェクトメンバーのひとりである製造課長から、発言がありました。冒頭の言葉です。

今、経営者からの指示に基づいた、ある設備の入れ替えを進めています。製造課長はこの設備投資のことに触れたのです。

先の問いかけに対して、製造課長が冒頭の発言をしたと知って、「あぁ、やっぱりウチのメンバーは分かっていないなぁ」と嘆息する経営者の姿が浮かんできます。

●経営者は言葉で従業員を動かす

先の企業の経営者と決めたプロジェクトの方針は「稼ぐ力を高める」です。この言葉選びに経営者の深い意図が込められています。

「稼ぎを高める」ではなく、「稼ぐ力を高める」—この微妙な違いに本質があります。

これは一時的な数字の改善ではなく、構造的な経営体質の改革を意味しています。単なる表面的な改善活動とは次元が異なるのです。

右腕役を始めとする現場キーパーソンに腰を据えた本質的な指導をしたいという強い願いが、この言葉選びから伝わってきます。成功している経営者は言葉で従業員の内発的動機を引き出します。

適切な言葉がチーム全体のエネルギーを方向づけるのです。右肩上がりの成長を実現している経営者は、一つ一つの言葉遣いや言動に細心の注意を払っています。

この経営者は「稼ぐ力を高める」という言葉で全社員のイメージとベクトルを一致させるのです。真に成果を出せる経営者はこのベクトル合わせに、惜しみなくエネルギーを注ぎます。

なぜなら、一致したベクトルがなければ、どんな取り組みも分散し、本質的な成果につながらないことを知っているからです。

●具体→抽象→具体の思考が大事である

先の経営者は、自社が直面している「具体的」な課題を深く認識し、このままでは企業の未来が危ういと判断しました。新たな挑戦、抜本的な改革が不可避であり、それには製販一体となった全社一丸の取り組みが必要だと確信したのです。

この認識を現場へ効果的に伝えるために必要なのが「抽象化」のプロセスです。経営者は適切に抽象化された言葉で従業員の内発的動機を喚起します。

この過程で、先の経営者と思考の壁打ちとして言葉のキャッチボールを行いました。弊社の強みは製造業に特化した豊富な現場経験と、代表伊藤が大手企業と中小企業の両方の現場で実際に汗を流してきた実体験にあります。

この経験から紡ぎ出される言葉には、机上の空論ではない、実地の裏付けがあるのです。

シンプルで力強い言葉に昇華させ、経営者の意志と意図を明確に伝達します。そして、指示導線によるトップダウンで現場の隅々まで浸透させるのです。

ここからが右腕役や現場キーパーソンの出番です。右腕役や現場キーパーソンは「稼ぐ力を高める」という抽象的な方針を具体的な課題に変換する役割を担います。

つまり、抽象から具体へ。「稼ぐ力を高める」を実現する要因を緻密に分析するのです。

●人時生産性向上の具体策を考える2つのステップ

「新たな設備を来月末までに現場へ入れます」という発言は、この「抽象→具体」の議論過程で出てきました。しかし、残念ながらこの発言は核心を外しているのです。

人時生産性向上の具体策を効果的に考えるステップは以下の2つです:

(1)「稼ぐ力を高める」要因を”生産管理の観点”で明確に設定する

(2)設定した要因を実現させる具体的な手段を決定する

前者の要点は、“生産管理の観点”にあります。これが、ベクトルを揃える共通言語となるのです。

例えば、「稼ぐ力」を数式に変換し、その要因の一つとして「出来高を増やす」が設定されたとします。次のステップでは、「出来高を増やす」要因を、”生産管理の観点”で具体的な表現で設定するのです。

ここで設定された要因が、右腕役や現場キーパーソンの共通用語として、今後、ベクトルを揃えるために使われるのです。この設定検討は、支援先の現場での都度対応になります。

例えば、正味作業時間を増やす、マテハン時間を減らす、工程間時間を・・・、などです。その後に具体手段を考えます。

「稼ぐ力を高める」要因を、”生産管理の観点”で設定する議論の最中に、いきなり「設備投資」を挙げるのは順序が逆です。

設備投資はあくまで具体的な手段であり、目的ではありません。要因を、”生産管理の観点”で具体的な表現で設定することが抜けると、本質が見えてきません。手段が目的化する危険性がここにあります。

●経営者が残念がった理由とは?

製造業の本質は工学にあります。その基盤には、常に論理的思考があり、因果関係を重視します。現場でよく使われる「なぜなぜ分析」も、まさにこの因果関係を追求する手法です。

本来あるべき思考の流れはこうです:

稼ぐ力を高める

↓

(生産管理の観点で)○○を減らしたい、〇〇を増やしたい、○○を高めたい等々

↓

設備を導入する

「生産管理の観点で○○を減らしたい」という共通言語なしに業務を進めると、設備導入そのものが目的化してしまう危険性があります。

設備投資では、以下の二つの視点が必要です:

・設備導入によって、生産管理の観点での〇〇を〇〇へ改善したい

・設備を納期までに導入し稼働させたい

どちらも重要ですが、前者を欠いた後者だけの取り組みは本質を見失います。いわゆる標準が抜けた改善活動です。before/afterがなければ、成果のでる取り組みにはなりません。

導入後のフォローと評価も疎かになり、「設備投資のやりっぱなし」状態に陥ってしまうのです。その後の改善意識も薄れていきます。これは後述するマズい思考回路への流れを助長するのです。

「あぁ、やっぱりウチのメンバーは分かっていないなぁ」と嘆息する経営者の姿が浮かんできたのには理由がありました。先の経営者との方針検討の際に、経営者の口から、こうした懸念が出ていたからです。

この経営者の真の目的は、設備投資の機会を通じて生産性を抜本的に高めることにありました。したがって、経営者は「設備投資によって何がどれだけ良くなるのか」を数値で示すよう指示していましたが、具体的な回答が得られていなかったのです。

・”生産管理の観点”で定めた要因を改善するために、設備投資を行う

この思考回路が右腕役や現場キーパーソンにも求められます。そこに焦点を合わせれば、設備投資が目的化する事態は避けられるのです。

このプロジェクトを通じて、経営者の抱える本質的な懸念を一つ一つ解消していく必要があります。

●言われたからやっているという思考回路を排除する

この支援先企業が取り組むべき本質的なステップは次の2つです:

(1)「稼ぐ力を高める」要因を”生産管理の観点”で明確に設定する

(2)設定した要因を実現させる具体的な手段を決定する

経営者の重要な役割は、右腕役や現場キーパーソンに前者の思考法を徹底的に指導することです。製造現場のすべての業務には明確な目的があり、それはすべて「数値」で表現できるものです。工学的アプローチとは、論理的・客観的な思考を意味します。

だからこそ、前者を欠いた後者だけの取り組みでは、成果の検証が疎かになりがちです。そして「設備を導入して立ち上げさえすればよい」という安易な思考に陥ります。

これが「言われたからやっている」という他責の姿勢を生む温床となるのです。

「言われたからやる」という受動的な姿勢は、組織から徹底的に排除しなければなりません。右腕役や現場キーパーソンがこの思考回路に染まってしまえば、経営者は「外」での社長業に専念できなくなります。

かれらは経営者の代わりに現場を牽引する重要な役割を担っているのです。

右腕役と現場キーパーソンが、経営者の意志と意図を深く理解し、自律的に具体的な指示を現場に展開してこそ、経営者は「外」での重要な社長業に集中できるのです。

(1)「稼ぐ力を高める」要因を”生産管理の観点”で明確に設定する

(2)設定した要因を実現させる具体的な手段を決定する

先の企業と同じように、こうした2ステップの思考法を右腕役と現場キーパーソンの血肉に染み込ませることが、経営者の責務です。そうして初めて、工場を安心して任せることができるのです。すべては経営者が真の社長業に専念するための布石なのです。

右腕役や現場キーパーソンがその思考回路を持っていると4解消指示導線は機能しません。貴社では「言われたからやっている」という他責の思考回路を現場から排除できていますか? 真の自律型組織への転換点は、ここにあるのです。

次は貴社が挑戦する番です!

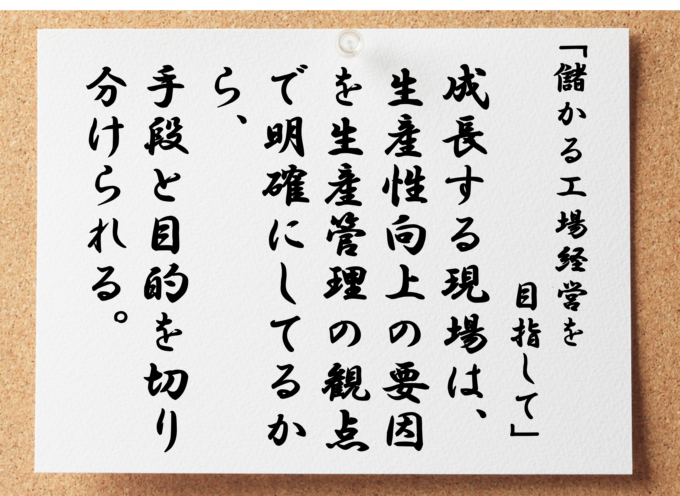

成長する現場は、生産性向上の要因を生産管理の観点で明確にして手段と目的を切り分ける

衰退する現場は、生産性向上の要因を明確にしていないので言われたからやる思考に陥る