「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第460話 現場は工数確保の管理を自主的にやっているか?

「納期が迫っていても仕事を切り上げる若手がいます」

先日、金属製品製造業の経営者から個別相談をいただきました。30人規模の中小製造企業です。生産性を高め、こなせる仕事量を増やしたいと考えています。

今の事業規模を維持するだけでは生き残れないと感じている中小製造経営者は少なくありません。「肥大」はダメですが、「成長」は競合に勝つ手段です。

この経営者も同じ悩みを抱えていました。将来を見据えて事業規模を現在の5億前後から7億、10億と成長させたいけれどもできない・・・。

中小は、大手と異なり、従業員の確保はむずかしいです。成長へ向けた体制づくりは時間を味方に付けるしかありません。

そして、その将来のために、「今」、やらなければならないことはあります。

人時生産性を高めることです。

売上規模が小さい時から「筋力」を高めます。成長へ向けた「受け入れ体制」をつくるためです。改革は、「入ってくる人」ではなく、まず「今いる従業員」から始めます。隗より始めよ。軟弱な土台の上に家を建てても長持ちしません。

ただし、経営者の仕事は、コスト削減でもなければ、生産性向上でもありません。経営者の仕事は、「儲かる事業構造」を構築することです。

コスト削減、生産性向上は右腕役に任せます。したがって、「儲かる事業構造」を構築するには、右腕役が経営者に代わって現場を管理できなければならないのです。

儲かる工場経営とは、その体系であることを経営者へ説明しました。

そして、現場を任せられる右腕役はいますか?と問いを投げかけたとき、経営者の頭には、今、直面している問題が浮かんだようです。

工場長が右腕役として現場を仕切ってくれています。しかし、その工場長は、現場作業者の管理にやりにくさを感じているようです。冒頭の言葉です。

少数精鋭の現場では、残業や休出をやらなければならないことがあります。

緊急事態は避けられません。そうしたとき、従業員の全面的な協力が必要となります。ただ、先の企業では、そこに問題があると感じているようです。

●従業員に何かが伝わっていないのでは?

納期を守るために、緊急の残業をやらなければならないことがあります。また、難易度が高い仕事では、休出や徹夜で乗り切らなければならないこともあります。

できないことをできるようにするのが製造現場です。技術の世界で戦っています。今も、昔も、こうした無理を承知でやらなければならない場面はあるものです。

技術は高度化、複雑化しています。ものづくりが難しくなるのは当然です。

そこで、現場を仕切る右腕役は必要な工数を確保しないとなりません。日程計画どおりに製造を進めるためです。右腕役は、必要な残業や休出を管理し、従業員へ指示します。

ただし、昨今、この当たり前にやられなければならない仕事がやりにくくなっている現場があるようです。

気が付くと、次の状況になっているというのです。

・現場の事情を考えず、有休届を当日出す従業員がいる

・緊急の残業をお願いしても協力してくれる従業員を確保できない

・納期が迫っていても仕事を切り上げる若手がいる

多くの経営者は、36協定を通じて、従業員へ、残業の協力をお願い済です。労働組合があれば労働組合と、労働組合が無ければ従業員の代表者とそうした協定を結んでいます。

したがって、緊急の納期逼迫時には、働き方改革などで「残業ゼロ日」「休日は家族優先」といった社内ルールがあっても、それを一時的に解除し、短期集中で、従業員へ全力支援をお願いすればいいだけです。

付加価値額の積み上げだけが、成長の原動力です。ルールの範囲内なのに、働き方改革を優先するあまり、儲けの積み上げができない工場があるなら、何かが間違っています。

従業員に、何か大事なことが伝わっていません。

経営者は、 “通常モード”と“緊急モード”があること、“緊急モード”では協力をお願いしたいこと、そして協力をしてくれた従業員をしっかり評価すること、などなどを伝えます。

これらは工数確保の手順、ルールです。

必要ならば、36協定とセットで従業員へ伝えます。伝えないと従業員はわかりません。分からなければ、従業員は自分の都合を優先させるものです。

さらには、そうする権利があると誤解している従業員がいるかもしれません。そうであるなら、指導の必要があります。

まずは、現場としてやらなければならない、工数確保の手順やルールを伝えることです。私達は収益集団なのです。

●工数確保のルールが不要な現場もある

ただ、5Sの最終項目「躾」がきちんとされている現場では、工数確保の手順、ルールは意識されません。現場が自ら工数確保をするのだ、という思考回路が埋め込まれているからです。

ここで、経営者が知っておきたいことがあります。

マネジメントの三面等価の原則です。儲かる工場経営を実践できている経営者は、知らず知らずにこうしたやり方をしています。

経営者は、従業員に「役割」を与えます。

そして、従業員ひとりひとりが、役割を果たして欲しいと願うのです。そのために、経営者が整備しなければならないのが三面等価の原理です。

従業員ではなく、経営者がやるべきことです。

組織で役割を与えるときは 「責任・権限・義務」 の3面をセットで同じ重さ にしなければならないという考え方です。これら3つのバランスが悪いと、現場は、「指示待ち」か「暴走」か「無責任」になるとされます。

1.責任の狙い

中小製造現場で給料をもらう以上、あなたは指示された仕事の納期を守る義務があると、従業員一人ひとりに指導する。

2.権限の狙い

そして、責任を果たすために、あなたは上司や仲間へ、なんでも相談できる権限を持っているので、気軽に助けてもらって欲しいと、従業員へ教える。

3.義務の狙い

さらに、ここが最も重要なことであるが、納期を守れないときは当然のこと、守れる時も、進捗を上司へ報告する義務があると、従業員を躾ける。

責任が大きいのに、権限が無ければ、頑張る気にならず指示待ちになります。また、逆に、権限が大きく、責任が問われなければ、好き勝手な現場になり暴走します。そして、義務が他の2つよりも軽んずられると、報告をしない現場になってしまいます。

本来、経営者が現場を指導したいのですが、経営者にそんな時間はありません。そこで、経営者に替わって右腕役に、こうした仕事のやり方を現場へ指導させるのです。

そして、上記3つがやり易い環境を整備します。

そうなれば、現場が自主的に工数確保に対応するようになるのです。工数確保の手順やルールをわざわざ造らなくてもよくなります。「権限」と「義務」が要点です。

困り事を認識したら、放置せず、直ぐに仲間に助けをもらい、上司へ相談することが普通にできる現場なら、工数確保の管理は楽です。チームで自主的に工数を確保しようとします。

こうしたチームになっていれば、先の経営者が抱く問題は解決するのです。人時生産性向上の本質は分子の積み上げですが、そのための環境整備も忘れてはなりません。

●基本のキをしっかり指導する

上記で「三面等価の原理」に触れましたが、この原理を持ち出すまでもなく、いわゆる「ホウレンソウ」がしっかりやられる現場なら、それで十分です。

そうした現場は、躾がきちんとされています。工数確保も現場が自らやるのです。このような現場を見てきました。報告、連絡、相談。

給料をもらう以上、今も昔も、製造業の現場で、身につけておかなければならないことがあるのです。現場のDX化が進んでも製造現場の基本のキは変わりません。

自動車部品工場時代、配属された現場で、組長たちに、こうした製造現場の基本のキを教わる機会があったのは恵まれていました。製造現場のお作法を教えてもらったお陰で、その後、10年経過したときに大きなプロジェクトで成果を出せたのです。

貴社では基本のキを若手や新人に指導する中堅、ベテランはいますか?4階層指示導線の下から2つ目の階層がその役割を担います。

貴社の右腕役が、工数確保の管理業務にやり難さを感じているようなら、それは何か大事なことが従業員に伝わっていない証左です。

基本のキがしっかりしていれば、それを意識しなくても、現場が自主的にやります。日常的な工数確保の管理業務は、日程計画の作業指示を受けた現場の仕事だからです。少数精鋭のチームで工数を確保するキモは相互補完性、応受援性であることを指導します。

人時生産性向上プロジェクトの中心は戦略的タイムマネジメントにあります。そして、それを実践するには前提条件があることも忘れないでください。

個別相談で上がった、この工数確保の管理業務はそのひとつです。こうした前提条件の有無を無視して、プロジェクトを進めても空回りします。要注意です。

次は貴社が挑戦する番です!

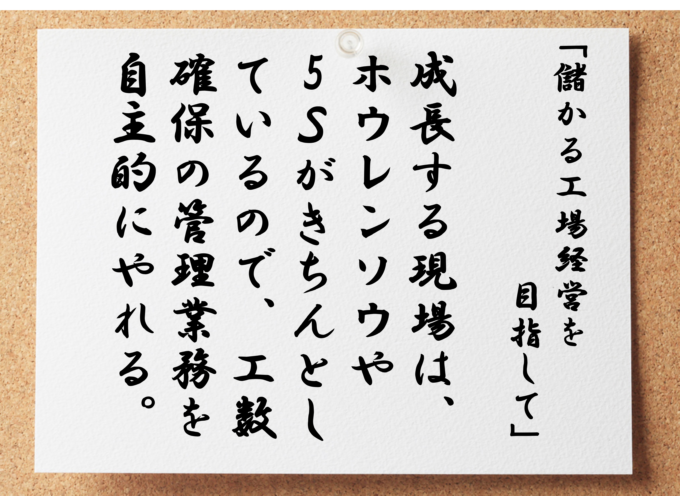

成長する現場は、ホウレンソウや5Sがきちんとしているから工数確保の管理業務ができる

衰退する現場は、報告や相談がないから、必要な工数を確保するのは管理者頼みである