「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第470話 事業モデルに関わらず、儲かる工場経営で共通した2つの視点

「先生、ウチのやり方は本当に製造業なのでしょうか?」

先週の個別相談で、ある産業用大型部品メーカーの経営者が不安げに口にした言葉です。

その経営者は、外部のアドバイザーから「それは製造業ではない」と言われ、疑念を抱いていました。柱の事業に加えて、ある事業もやっている経営者です。

その事業の評価を気にしていました。相談内容とは別に、胸のつかえを吐き出すように話してくれたのです。

私はこう答えました。

「立派な製造業ですよ。そして、製造業である以上、貴社にも儲かる事業モデル構築という経営課題があるのです。」

その瞬間、経営者の表情が晴れたのを今でも覚えています。

どんな事業モデルであれ、製造業である限り、押さえるべき工場経営の本質は変わりません。そこに、経営者が向き合うべき、“2つの視点”が、存在します。

儲かる工場経営で押さえるべき、その2つの視点とは?

●製造業とは?

製造業に、唯一絶対の定義はありません。時代や視点で変わります。しかし、弊社ではこう考えています。

「製造業とは、“儲け”を生み出す手段を外と内に持っている事業形態である」

そして、“儲け”はお客様からいただくものです。対価をいただく以上、それに見合う価値を提供しなければなりません。だからこそ、経営者が考えるべきは次の2点です。

・どんな商品・製品・サービスをお客様に届けるのか?

・その商品・製品・サービスを、いかに効率よく造るのか?

この2つに関わる事業であれば、それは、弊社が考える「製造業」です。

だから、製造業での儲ける要諦は、次になるのです。

「お客様に選ばれる商品を効率よく造る」

たとえ、下請け型モデルのために、製品選定の決定権がなくとも、デザインインや承認図方式などを通じて、製品選定に深く関わることはできます。下請け型モデルであっても、経営者の対応次第で実質的な決定権に近い影響力を持つこともできるのです。

挑戦する経営者は下請けモデルを儲かる事業モデルに変えていきます。つまり、業種業態を問わず、経営者が意志と意図を持って働きかければ、必ず“、儲ける機会”は生まれるのです。

弊社はこうした考え方のもと、ご支援先の経営者の方々へ「儲かる事業モデル」の構築支援を行っています。2つの視点です。

「お客様に選ばれる商品を効率よく造る」

●ファブレスという事業モデルがある

製造業=工場というイメージは根強いですが、それは一面的な見方です。製造業には「ファブレス」という事業モデルも存在します。

工場を持たず、企画・設計・開発・販売に特化し、製造は外部に委託するスタイルです。

国内では任天堂、キーエンス、ユニクロ、ダイドードリンコ、海外ではアップル、エヌビディアが有名です。

自社リソースを企画・販売に集中し、製造は専門企業へ任せることで、柔軟な市場対応と高利益率を両立しています。

もちろん、試作ラインや開発ラインは自社で保有するケースも多く、製造委託先とは密接な連携が不可欠です。現場に入り込み、モノづくりの“勘所”を把握することもあります。

工場がなくても、「どう造るか」に関与できているので、ファブレスも製造業です。

ここでお伝えしたいのは、製造の形態が多様であること、そして、その根底にある「外」「内」の視点は変わらないということです。

●お客様の懐に入る事業モデル

先の経営者は、工場での製造に加え、「構内請負」という別の事業モデルを展開しています。特徴は、お客様工場の敷地内で製造現場を運営し、その場で部品を造ること。設備投資はお客様負担、人員確保や技術・管理・改善を請け負うスタイルです。

いわば「お客様の内製化を支援する事業モデル」です。

ファブレスとは真逆の事業モデルと言えます。現場に入り込み、技術力・現場力を商品化して提供しているのです。

この事業モデルには大きな特徴があります。それは「お客様の懐に飛び込んでいる」こと。

密接な関係を築き、運命を共にしています。お客様の経営が悪化すれば、自社も影響を直接に受けます。逆に、お客様が成長すれば、その恩恵を享受できるのです。

この事業モデルも、「お客様に選ばれる商品を効率よく造る」という2つの視点を有しています。

工場内で仕事をしてもらうパートナーとして認識された時点で、お客様に選ばれました。したがって、競合が入り込む余地はありません。そうした強みがあるます。しかし、反面、生殺与奪を握られているのです。

この事業モデルの弱点は、請負元企業と一心同体、運命共同体、一蓮托生、利害を共にするパートナーになっているということです。

お客様が悪くなる時は回避できません。ただし、お客様が順調なら、一緒に付加価値額を積み上げられます。その場合、これ以上、安定した収益源はありません。

「構内請負」のこうした特徴を踏まえて、経営者が考えるべきは、より深くお客様に入り込むこと。そして信頼を高め、選ばれ続ける存在になることです。

●儲かる工場経営の2つの視点

ここまで見てきたように、事業モデルが異なっても、共通する儲かる工場経営の視点があります。それが「外」と「内」の2つの視点です。

■外(市場)での取り組み

経営者は常に市場と向き合い、耳を澄ませる必要があります。お客様、競合、業界動向、技術トレンド…ここにアンテナを張り、将来の主要顧客・コア技術を探るのです。まだ見えないモノを見えるようにします。

振り返ってください。過去10年、貴社の収益を支えた顧客・技術は、進化し続けていますか?変わらず停滞していませんか?そのままで、5年後10年後も安泰と言い切れますか?

この経営者も、この構内請負事業で、お客様との関係強化が課題であると気付きました。

担当者や責任者との人的交流、情報共有、現場提案。この事業モデルにおける「外」とはお客様の工場そのものです。すでにお客様の懐に入っています。

ただ、そうであっても、外での働きかけは、尽きません。懐に入り、存在意義を高める努力が求められるのです。

■内(工場)での取り組み

一方、この構内請負モデルでの内とは、お客様の現場です。お客様は常に、そこでの仕事ぶりを見ています。お客様が見られるところにいるのが、このモデルの特徴です。

誠実な現場運営、確かな技術力、成果を上げる改善活動。これらが信頼を深め、さらに強固な関係を築きます。そして、お客様から設備投資の相談を受けることにもなるはずです。

任されている工程については、お客様よりも詳しいのですから。設備投資の相談を持ちかけられたなら、それは、技術と信頼の証です。

外と内。この両輪を回すことが、儲かる工場経営を実現する唯一の道です。これは、事業モデルに関係ありません。モデルの如何に関わらず、外と内の取り組みになります。

構内請負における、2つの視点の事例です。

《外の取り組み例》

・お客様工場の責任者と定期的に意見交換する(公式、非公式で)

・積極的な生産性向上の具体策を提案する

・クレームを起こしてしまったら、お金と時間を無視して、誠実に挽回する

などなど

《内の取り組み例》

・5Sの内の特に躾を強化して、仕事ぶりを見てもらい安心してもらう

・お客様の工場方針を踏まえた改善活動を実践する

などなど

結局、儲かる工場経営は、お客様に選ばれ続けるための不断の努力に尽きます。そこには、2つの視点があるのです。これは、どんな事業モデルにも共通しています。

儲かる工場経営の勘所が表す言葉のひとつが「製販一体」です。

この言葉には、外と内尾、2つの視点が含まれています。

弊社は、これからも、挑戦する経営者の後押しをしっかりやって参ります。

次は貴社が挑戦する番です!!

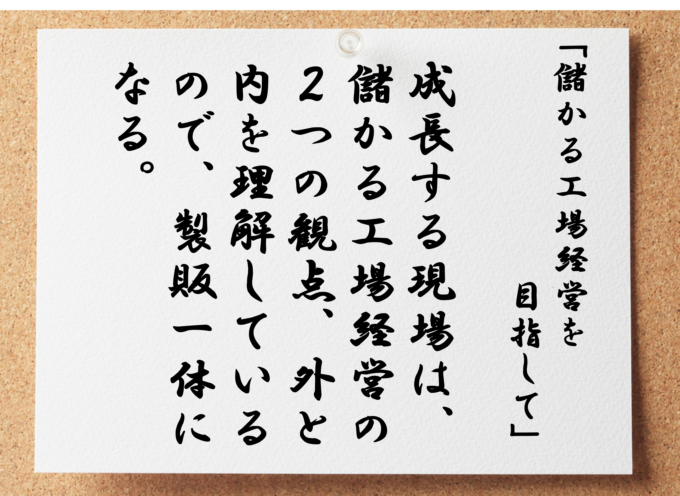

成長する現場は、儲かる工場経営の2つの観点、外と内を理解しているので製販一体になる

衰退する現場は、儲かる工場経営の2つの観点を持たず、工場は工場、営業は営業のまま