「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第475話 なぜトップダウン経営が生産性向上のカギなのか?

「現場の意見を聞いてみます。」

先日、100人規模化学工業メーカーの経営者から個別相談をいただきました。

主要なお客様からの要望があり増産体制を敷きたいと考えています。お客様との信頼関係をさらに強固なものにする絶好の機会です。

一方で、設備投資や増員も検討しなければなりません。ただ、その前に、今の体制が最適なのか?今の体制でもっと生産性を高められないか?こうした疑問が経営者に浮かんでいます。

半年前には外部の専門家に指導を受けたようですが、上手くいかなかったとのこと。

課題を整理して、取り組み方針を経営者へ伝えました。一瞬、考えた後、経営者の口から出てきたのが冒頭の言葉です。

●なぜ、中小製造企業はトップダウンでなければならないのか?

少数精鋭で戦う中小製造企業では、4階層指示導線(経営者→管理者→指示者→作業者)が確実に機能することが、会社の生産性と将来を左右します。

経営者の役割は、工場で作業を見守る、つまり管理することではなく、市場動向・技術進化・競合分析・新規顧客開拓など、会社の外で未来を切り開くことです。

お客様の要望に応え続けることこそが事業の目的であり、そのためには、経営者が外で戦略を描き、現場を導く立場でなければなりません。

しかし、ここで重要なのは「トップダウンの本当の意味」です。

トップダウンとは、現場の声を無視することではありません。

現場で起きている課題やアイデアは、右腕役や現場キーパーソンを通じて経営者へ上がってきます。経営者はその声を十分に受け止めた上で、最終判断を自ら下す責任があるのです。

現場に決定権を委ねてしまえば、作業者本位の「やりやすさ」が優先され、お客様のニーズや利益確保という経営の本質が置き去りになってしまいます。

このあたりの仕事のやり方は飛行機の機長と同じです。機長は、乗客や整備士、管制官からの情報を収集したうえで最終的に進路を決めます。

現場の声を聞くことと、最終決断を他人に委ねることはまったく違うのです。中小製造企業におけるトップダウンとは、「お客様第一」を実現するための経営判断と言えます。

経営者が会社を外部環境の変化に対応させるために現場を導く仕組みなのです。

・経営者が社長業に専念し、現場が正しい方向で動けるようにする

この体制をつくることが、儲かる工場経営への第一歩です。トップダウンとは、現場を縛るためのものではありません。お客様の要望に応え続けて、事業を持続的な競争優位へ導こうとする経営者の覚悟の表れなのです。

経営者が、お客様のこと、市場のことを、会社で一番、知っています。事業の命運を左右する最も大事なことを一番知っているので、経営者が会社で一番偉く、そして辛いのです。

お客様の要望に応えられない現実に直面する度に、お客様の目前で辛い思いをするのは経営者です。できないことをできるようにして、困難を乗り越えるように従業員を導くのは経営者しかできません。

だから、トップダウンしかないのです。

●経営者とは決定して、行動する人

トップダウンとは、「決断して、行動し、現場を動かす」ことを意味します。

船長のいない船は、波に流され、やがて航路を見失ってしまいます。船員たちがそれぞれ勝手に舵を取れば、同じ船でも別々の方向へ進み、結果として全員が遭難する危険があります。

会社経営も同じです。行き先と目的を誰よりも知っているのは経営者であり、その経営者が進路を決めなければ、組織は迷走します。

本格的な山岳登山のリーダーを思い浮かべてください。険しい山では、天候やルート判断を誤れば命に関わります。

経験豊富なリーダーは隊員たちの声を丁寧に拾いつつも、最終的にどのルートで進むか、どのタイミングで退却するかを即断します。もし隊員に「好きなルートで行ってくれ」と丸投げしたら、遭難は避けられません。

経営者も同じです。現場の意見は参考にしながらも、最終決断は自分しかやれません。経営者の責任です。

今回相談をいただいた経営者も、現場の声を大切にしていました。その姿勢は正しいです。しかし、改革に着手するかどうかを決めるのは、経営者でしかありません。

現場は日々の業務に追われ、「改革に挑戦しましょう」と自ら手を挙げることは稀です。だからこそ、誰かが旗を振る必要があり、その役割を担うのは経営者しかいないのです。

それが、経営者の責任であり、それができなければ、無責任のそしりを免れません。改革着手の判断を現場に任せる経営者はありえないのです。誰が何をやろうとも、全ての責任は社長にあります。社長にしかないのです。

半年前に、外部の専門家に指導を受けたたが、上手くいかなかったとの話がありましたが、経営者のこうした姿勢も一因だったのかもしれません。

さらに言えば、トップダウンでの決断は、単なる指示ではなく「未来への選択」です。

経営者が決めなければ、会社は現状維持を選び、競争に取り残される危険が高まります。決断の責任を背負い、現場を鼓舞し、会社を導くのが経営者の最大の使命です。

●会社のために頑張って欲しいと明確に伝える

経営者は、現場改革・意識改革・構造改革において、誰よりも先頭で旗を振る存在です。お客様のニーズや市場の変化を誰よりも把握している経営者だからこそ、正しい意思決定ができます。

改革の多くは「できないことをできるようにする挑戦」であり、その過程で現場には必ず負荷がかかります。しかし、その負荷を避け続けていては、会社は生き残れません。

だからこそ、経営者は、最終的な意思決定を自ら下し、改革への挑戦を始める必要があるのです。そして、弊社は、そうした経営者の方々の後押しをしています。

さらに、その決断を、現場にしっかりと伝えることが重要です。特に、地域に根差した中小製造企業では、「会社のために頑張ること」=「自分や家族のために頑張ること」へ直結しています。

経営者が自らの言葉で、「会社のために一緒に頑張って欲しい」とはっきる伝えることで、従業員は未来への安心感とやりがいを得られるのです。

さらに、トップダウンでの迅速な意思決定は、「時間を買う」経営行動でもあります。

お金は失っても取り返せますが、時間は二度と戻りません。経営者が早期に決断し、全社を巻き込んで動かせば、競争環境の変化に柔軟に対応できます。結果として、会社は市場での競争優位性を確立し、持続的な成長を実現できます。

経営者の強い意志を言語化し、経営計画やロードマップに落とし込み、従業員と共有する。これが、現場を鼓舞し、一丸となって挑戦するための土台です。

次は、あなたの会社が挑戦する番です!

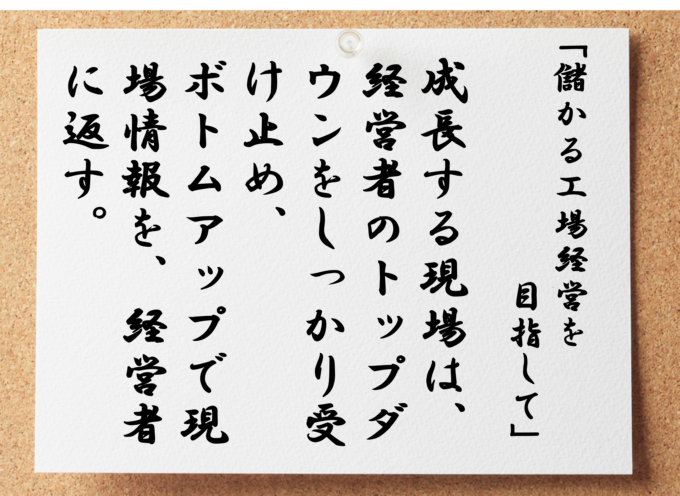

成長する現場は、経営者のトップダウンをしっかり受け止め、ボトムアップで経営者に返す

衰退する現場は、経営者のトップダウンを知らないので、自分たちのやり易いようにやる