「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第476話 将来の数値を創るやり方を持っているか?

「なるほど、顧客別にみるとわかりますね。」

40人規模素材メーカー経営者の言葉です。

その経営者からは、弊社のセミナーでも熱心な質問がありました。その後、すぐにプロジェクトをスタートさせた経営者です。

挑戦的な経営者の行動は早いと感じます。熱意を感じる経営者のおひとりです。人時生産性を高めて利益アップと給料アップを実現させたいと明言しています。

そして、願望を叶えるために、自分から新しいことに取り組むのです。新年度販売計画は、そのひとつであり、「獲りに行く姿勢」を強化したと考えています。

ただ、将来の数字をどうやって考えるか?今、観点を増やしています。

冒頭の言葉です。

●経営者の仕事は将来の数値を創ること

経営者の目線は、常に、将来へ向けられていなければなりません。目の前の現象に追われて現場対応ばかりしていると、企業の命脈は次第に細っていきます。

経営者の仕事は、将来の数値を創ることです。

将来のコア技術、将来の市場、将来のお客様、将来の売上、将来の収益──まだ見ぬものを見えるようにすることが、経営者にしかできない役割です。

そして「未来から逆算して、今なにをすべきか」を見極めます。

販売計画や営業計画は、そのための重要なツールです。理想は「お客様から注文が自然に舞い込む事業モデル」ですが、現実はそう簡単ではありません。

特に中小製造業では、まず自ら市場を切り開き、顧客を獲得しなければ生き残れないのです。「獲りにいく姿勢」が求められます。

だからこそ、販売計画・営業計画は将来の数値をデザインする地図になるのです。そして、地図があるだけでは足りません。実際の地形──すなわち顧客の動きや需要の癖──を読むことが、経営判断の脚力になります。

主要なお客様、既存のお客様、そしてまだ見ぬ新規のお客様。それぞれからどれくらいの注文をいただけるかを、経営者は見通さなければなりません。

そのために役立つのが、変化、トレンドを読む視点です。

売上高や付加価値額の推移を、お客様別・商品別に可視化し、12か月という「一年のスパン」で眺める。それが移動累計です。

単月の突発は天気のにわか雨にすぎません。意味を持つのは風向きです。右肩上がりか、横ばいか、右肩下がりか──その傾向が見えてくれば、将来を形づくる判断材料になります。

ここで重要なのは、数字を「点」ではなく「線」として捉えること。線が描く物語をどう読み解くかが、将来の数値を創る出発点になります。

●突然、取引がなくなった板金加工メーカー

数年前、ある支援先の板金加工メーカーでの話です。経営者から慌てた電話が掛かってきました。主要取引先のひとつから「今後の発注はなくなる」と突然、告げられたのです。

売上高の10〜20%を占める主要なお客様でした。損益分岐点比率90%前後のその企業にとっては死活問題です。

その取引先から、後に事情を聞いて分かったことですが、その部品は市場から消える運命にあったようです。しかし、経営者はそれに気づけませんでした。

理由は単純。「先代からの長い付き合いがあるから大丈夫」という思い込みです。

後から、推移を振り返ると、実は1〜2年前から、受注は静かに右肩下がりを続けていました。表面は平穏でも、水面下では潮流が変わっていたのです。

もし早い段階でその兆しを拾えていれば、打ち手はありました。しかし、その時は、それができなかったのです。

その後、厳しい状況が続きましたが、幸いに製販一体の取り組みにより、建て直しができたとともに、その経営者は教訓を得ました。自らの体験で得た教訓は貴重な財産です。

この経験をきっかけに、その経営者は主要顧客の受注トレンドを移動累計で常に目を光らせるようになりました。

点在する数字をつないで線にし、その線の傾きと癖を見極めることを、日々の経営行動の一部に組み込んだのです。

私たち中小製造企業は、例えるなら「嵐の中を進む小舟」です。市場は私たちの事情に合わせて動いてはくれません。突風に煽られ、急な波に翻弄されることもしばしばです。

お客様要望や市場変化への対応とは、こうした不安定な海を進むことと同じです。その小舟に必要なのは羅針盤であり、それが、変化、トレンド。

雨粒の大小ではなく、風向きの偏りに焦点を当てます。足元の波頭ではなく、うねりの周期を数えるようなものです。

数字に現れる小さな「前触れ」を拾い集めることが、実は最も現実的な備えになります。そして、この「前触れ」をどう捉えるかという視点は、「未来から逆算して、今なにをすべきか」という思考につながっていきます。

一見、新たな出来事のように見えても、実は繰り返す構造があります。形は違っても、似た筋書きが、別の登場人物で上演されるのです。

工場経営の世界でも、そうした繰り返しが静かに進行しています。ここで思い出すべき言葉が、「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」です。

●歴史は繰り返さないが、韻を踏むもの

「歴史は繰り返さないが、韻を踏むもの」。

アメリカの作家マーク・トウェインの言葉として知られています。

過去と全く同じことは起きません。時代、技術、文化、お客様の要望は常に変わります。しかし、変化の「構造」や「パターン」は形を変えて再登場します。

だから、過去の整理は、将来を正確に当てるためではなく、トレンドを見極める力を高めるためにあります。似た場面で響く「韻」を聴き分けるのです。

ここでいう「韻」とは、数字に宿る反復の癖でもあります。需要の波形、お客様ポートフォリオ依存度の偏り。

単発の出来事に囚われず、一年というスパンで線を眺めると、同じ旋律が、別の調で演奏されていることに気づきます。

過去の事例で生じた傾きや癖は、将来へ向けたグラフにも写り込むのです。そこに気づけば、将来の数値を創る手がかりを手にします。

地道に、持続的に、確実に、データを積み続けられるかどうかが分水嶺です。

先ほどの板金加工メーカーの話も、一見すると、突然に出てきた断崖のようですが、実際には前兆はありました。

取引先において直面していることを、「ヒタヒタと続く右肩下がり」というパターンで教えてくれていたのです。これは、この取引先に特有と言うことではなく、一般的な同じ構造、パターンが再演されたに過ぎなかっと言えます。

「韻を踏む」現象を数字の中に見いだす姿勢は、経営者に持ってもらいたいスキルです。

点と点を結んだ線の向こう側に物語を読み、物語から次の一年の輪郭を思い描く。将来は偶然に委ねるものではなく、現在の延長線上で経営者の意図と意志を反映させるもの。

だからこそ、経営者は過去の「韻」を聴き取り、耳を澄ませ、それを将来へ反映させる必要があるのです。数字は正直です。小さな前奏が鳴ったとき、それを「前回も聴いた旋律だ」と認識できるかどうか──そこで、将来の数値の決め方が変わります。

冒頭の「顧客別でみるとわかる」という一言には、販売計画や営業計画の精度を左右する本質が隠れています。

売上や付加価値の単月計や年度計は遠目の1風景にしか過ぎません。お客様別・商品別・期間別の変化を見える化すると、霞んでいた市場とお客様の輪郭線が浮かび上がります。

全体としては右肩上がりに見えていた線の下で、あるお客様は静かに減速し、別の顧客は季節の波形を描いているかもしれません。将来の数値を創るとは、こうした輪郭線の組み合わせから「次の一年のストーリー」を捉え直すことでもあります。

これらが、販売計画・営業計画です。

人時生産性を高める意思と、お客様別の現実を見切る眼差し。この二つが噛み合ったとき、数字は単なる結果ではなく、経営者の意思が映る鏡になるのです。

次は貴社が挑戦する番です!!

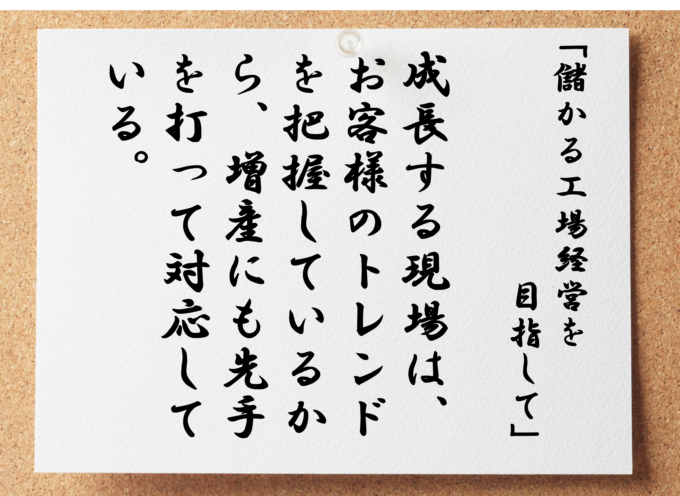

成長する現場は、お客様のトレンドを把握しているから増産にも先手を打って対応している

衰退する現場は、足元しか見えていないから、目の前のことに振り回され全てが後手となる