「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第479話 経済性分析の考え方を使っているか?

「製品別の生産性は気にしていませんでした。」

プロジェクトをスタートさせた30人規模中小製造企業経営者の言葉です。

2か月が経過しました。固定費の把握と、将来目指す人時生産性の水準を明らかにして、販売方針、販売計画を立案しているところです。

販売方針、販売計画があるから、現場の能力が気になり、今の立ち位置が予定どおりなのかどうかを問えます。生産計画の前に必要なのが販売計画であるとお伝えしました。

販売計画では、扱う商品や製品の「量」と「質」が問われます。どちらも大事です。それぞれ指標を設定します。経営者の判断基準です。

この経営者は初めて知りました。冒頭の言葉です。

●人時生産性のマクロとミクロ

工場経営とは、単なる現場管理ではなく、「儲かる事業モデルづくり」です。したがって、儲かるための意思決定の連続になります。

中小製造業の経営者は、毎日が岐路に立つ登山者のようなものです。どの道を進めば山頂に近づけるのか、その判断を間違えれば体力を失い、時には遭難の危険さえあります。

だからこそ、判断基準としての経営指標が欠かせません。

経営指標とは数字の羅列ではなく、経営者の思考回路を映し出す鏡です。

売上高や利益率、損益分岐点比率、お客様別売上──これらは羅針盤であり地図であり、時に経営者の「心電図」にもなります。経営が健康なのか、それとも無理をしているのか、数字が語りかけてくるのです。

大事なのは、数字をただ追うことではなく「なぜその数字を見るのか」を問い続けることです。眼光紙背に徹するように、奥に潜む意味を読み取らねばなりません。

例えば人時生産性。

分子である付加価値額は、マクロなら売上高から算出し、ミクロなら個別製品の価格から導きます。分母の工数も、総工数・直接工数・間接工数と、切り口によって表情が変わります。

ここに「製品別人時生産性」という視点を加えると、収益力を照らすスポットライトが現れるのです。「製造にかかる手間暇」が反映された指標になります。

少数精鋭の現場では、この影の部分、「製造にかかる手間暇」も、経営の命運を左右するのです。@付加価値額や付加価値額率だけでは見えてきません。

「製造にかかる手間暇」を加えると、固定費を回収する効率が浮かび上がってくるのです。

人時生産性という指標は、数字の皮を一枚むけば、現場に経営者の思考を浸透させる道具にもなります。「製造にかかる手間暇」を実践しているのは現場だからです。

その指標の多寡に、経営者の期待や願望、見通しが現れます。あなたの会社の指標は、経営者としての思考を社員に伝える役割を担ってくれていますか?

数字はただの計算結果ではありません。現場に語りかけ、右腕となる幹部やキーパーソンを導く共通言語なのです。

3.中小製造現場には制約がある

なぜ、製品別人時生産性が、中小現場で重要なのか。

それは「工数の制約」という現実があるからです。限られた工数しか確保できない──これは中小製造業に共通する宿命です。

しかも近年は働き方改革の浸透で残業も休日出勤も制限されます。砂時計を逆さにしても砂が増えることはありません。砂粒の量を増やしたいと考えてもできないのです。

既存の砂時計の限られた砂粒量で、どう付加価値額を積み上げるか、経営者は常にその問いと向き合わなければなりません。

付加価値額は固定費を回収するための原資、燃料です。しかし、燃料を投下するにしても、場合によっては、その燃料投下の効率が問われる場合もあるのです。

闇雲に多くの燃料を投下すればいいというものではありません。「燃費投下の効率」を示す「傾き」も同時に見る必要もあるのです。

規模と効率、この両輪がかみ合って初めて、限られた工数の中で最大の成果を生み出せます。ここに「経済性分析」の視点が生きるのです。意思決定のために使う分析です。

経済性分析では、経営資源の使い方を可視化し、どこに投入すれば最も高いリターンを得られるかを明らかにします。登山でいえば、どのルートならば同じ体力でより高みに到達できるかを見極める技術です。

製品別人時生産性というレンズをかければ、付加価値額と工数のバランスが鮮明になり、経営者は限られたリソースの最適配分を考えやすくなります。

プロジェクトを通じて、判断基準の使い方を構築していくのです。

中小企業は、大企業のように人員や設備を際限なく投入できません。しかし、だからこそ、制約を前提にした判断基準が必要になります。

マクロとミクロの人時生産性を組み合わせた「指標体系」は、経営者にとっての地図でありコンパスです。「経済性分析」の視点で眺めます。そうして、経営者は意思決定するのです。

経営者は意思決定のための「経済性分析」を知る必要があります。勘や経験も大事ですが、次世代へ引き継ぎたいのは意思決定の客観的なやり方です。それが「経済性分析」です。

制約は、経営者にとって重荷ではなく、逆に創造力を磨き上げる砥石にもなります。制約を重荷とするか、砥石とするかは、経営者の姿勢次第です。

継続的な成長を実現している経営者は、制約を砥石としています。

4.制約の中で最善をつくす

多くの中小製造企業が直面している最大の課題は「人材不足」です。求人を出しても応募は少なく、新たな人材を即座に採用することは難しくなっています。

しかし、経営者はつい「ないもの」を欲しがります。しかし、未来を変えるのは「あるもの」をどう活かすかにかかっています。

今いる従業員こそ、かけがえのない資源です。少数精鋭だからこそ、一人ひとりのやる気と能力が組織全体に波及します。

経営者が背中で示し、社員が互いに補い合う文化を育めば、工数の制約を超える成果が生まれます。オーケストラで言えば、少人数編成でも指揮者のリード次第で豊かなハーモニーを奏でられるようなものです。

経営者の姿勢は、制約を「障害」と見るか「機会」と見るかで大きく変わります。険しい山道を前にして立ち止まるか、それともルートを工夫して登り続けるか。

経営とはその選択の連続です。人時生産性の向上プロジェクトも同じで、まずは、今ある経営資源で付加価値額を最大化することから始まります。

中小製造企業には中小製造企業なりの戦い方があります。大企業の真似をする必要はありません。むしろ制約を逆手に取り、現状の中から最適解を見出すことにこそ、中小経営の妙味があります。

経営者と共に、そのやり方を探り、磨き上げていくプロセスこそがプロジェクトの価値です。だからこそ、この課題を「一人で抱え込まずチームで考える」ことが、次の一歩につながるのです。経営者には右腕役と現場キーパーソンがいます。

次は貴社が挑戦する番です。

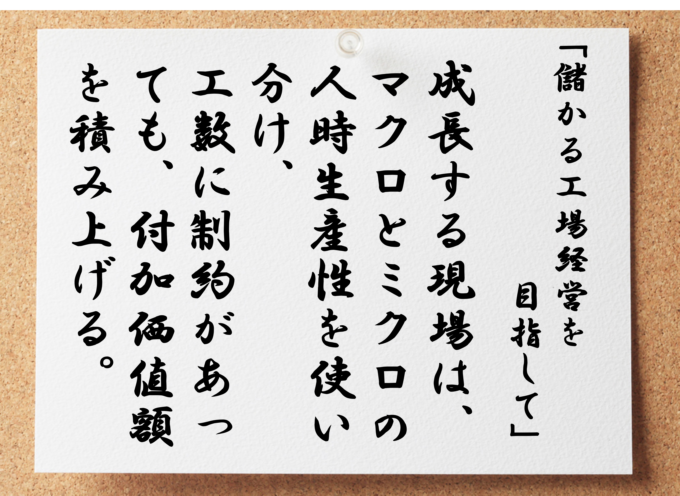

成長する現場は、マクロとミクロの人時生産性を使い分け工数に制約があっても積み上げる

衰退する現場は、制約を障害と見ているので人材確保ができていないのを言い訳にしている