「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第466話 経営者の想いを言語化、数値化しているか?

「お陰様で売上が400まで戻りました。」

そんな一通の嬉しい便りが、2年前にご支援した、従業員30名規模の小型装置メーカーの経営者から届きました。共に戦ったご支援先からの勝利報告です。こうした便りは、ほんとうに心から嬉しく思えます。

思い返せば、相談をいただいた当時この企業は、売上が右肩下がり。

資金繰りにも影響し、主力銀行が懸念を抱くのが目前という辛い状況に差し掛かっていました。対策が遅れていれば、事業継続は難しかったかもしれません。

年商3億を下回りそうなところで踏ん張り、4億まで回復させました。今、回復過程にあります。5億も目論めそうです。

私たち製造業は、奇跡や偶然で勝てる世界ではありません。先の経営者が成果を手にできたのは、愚直に行動を変え、従業員のやる気を引き出した結果です。

では、この経営者はどのような行動を大事にしたのか?

●今の状況は過去の結果である

この企業は、創業者である先々代が、現場に立ちながら製品を開発し、汗をかいてお客様を開拓し、必死に築き上げた会社でした。

創業時は、10名にも満たない小さなチーム。それでも創業者は、八面六臂の活躍で、まるで火事の現場を次々と消して回るスーパーマンのように、全方位で奮闘し続けたのです。

しかし、その偉大な創業者が第一線を退いたとき、会社は少しずつバランスを崩していきました。創業者を支えたベテランたちも気持ちがバラバラになり、社内には「この先どうなるんだろう」という不安が漂い始めたのです。

その頃、先代が事業を引き継ぎましたが、すでに売上は下降線をたどっていました。

4年前、この企業の役員だった現経営者からご相談をいただきました。「このままではだめだ、会社を変えなければ」と強く感じてはいたものの、現場には「売上減少」「攻めの姿勢不足」「生産性の低下」と課題が山積みでした。

大切なのは、まず「現状を正しく知ること」です。今の会社の姿は、過去の積み重ねの結果であり、偶然ではありません。

たとえるなら、健康診断の数値と同じです。生活習慣の結果が、今の自分に表れているのです。数値が悪ければ「なぜこうなったのか」と原因を探り、改善しない限り、未来は変わりません。

現経営者は「すべてを否定する必要はない、良いものは残し、悪い習慣は断ち切ろう」と考えました。

例えば、当時は既存顧客からの電話を待つ受け身の営業スタイルが当たり前になっていました。市場の変化を見ないまま、現場は来た仕事をただこなす日々。これでは顧客も離れ、受注が減り続けるのは時間の問題でした。

会社の「今」は、先々代が築いた「過去の財産」に依存し続けた結果だったのです。

●将来は今の結果である

「今の状況は過去の結果」であるならば、「将来は今の結果」です。つまり、未来を良くしたいなら、「今すぐ動くこと」が唯一の道です。

この辺りの考え方は、農業と同じといえるかもしれません。畑に作物を実らせたいなら、「今年の土づくり」「今この時期の種まき」が欠かせないのです。過去にいくら豊作だったとしても、今の畑を放っておけば、作物は育たず、未来には実りません。

過去を振り返り続けるよりも、「どこを目指すのか」「今、何をやるのか」を明確にすることが大切なのです。現経営者は、当時、3つの方針を打ち出しました。

1.先々代の「財産」に依存しない事業モデルをつくること。

2.製販一体で自ら獲りに行く姿勢を身につけること。

3.そうした姿勢が大事であると言う思考を埋め込むこと。

これは「過去の延長線」ではなく、「未来に向けた新しい挑戦」です。新たな成長戦略は、過去の延長線には描けません。

さらに重要なのは、「いつまでに、何をするか」を逆算で決めること。

たとえば、「3年後に新製品を量産する」と掲げたら、「2年後には製造技術の完成」「1年後には新材料・新製法の検討着手」と、具体的にスケジュールを割り出さなければなりません。

「登山計画」と同じです。山頂にいつ到達するか、そのために何時に出発し、どこで休憩し、どのルートを通るのかを逆算しなければ、途中で遭難してしまいます。

事業でも途中で遭難しないように、マイルストーンを設定することが要点です。

現経営者は、こうした「具体的な今」を明確にし、ひとつずつ、愚直に実行しました。改革には、地道な努力と「時間」を味方につける根気が必要です。

その結果、売上は着実に回復したのです。そして、先の経営者は、新規のお客様との出会い、優秀な人材の確保などの成果も引き寄せました。

状況がプラスのスパイラルのように好転していったのです。製造業において、成功に奇跡や偶然はありません。不思議な勝ちというのは製造業にはありません。

●経営者の想いを言語化・数値化しなければ儲からない

工場経営の本質は、「経営者の想いを、他人の力で実現すること」にあります。言い換えれば、従業員の協力が得られなければ、いくら経営者が良いことを考えていても、机上の空論に終わるということです。

そのためには、経営者の想いを、明確に「言葉」と「数字」で伝えることが不可欠です。

これができていない会社は、往々にして「現場が社長の考えを知らない」「指示が曖昧」「伝えたつもり」で終わっています。

たとえるなら、地図のない登山に似ています。

「山頂に行こう!」とだけ言われても、地図がなければ、従業員はどのルートを歩けばいいのか分かりません。これではたどり着けないのです。

この企業は、トップダウンとボトムアップが両方機能する「4階層の指示導線」を整えることができたのです。双方向のコミュニケーションです。

社長が何を考え、どこを目指し、何に重点を置くのか、それを、会議や文書を通じて、継続的に全従業員に伝え続けました。

現経営者が打ち出した3つの方針を理解させ、挑戦するように促すためです。

1.先々代の「財産」に依存しない事業モデルをつくること。

2.製販一体で自ら獲りに行く姿勢を身につけること。

3.そうした姿勢が大事であると言う思考を埋め込むこと。

諦めないで、繰り返しました。

現経営者は、私との議論の中で、人時生産性の考え方を社内に根付かせたいと考えました。そこで、数字が苦手な従業員にも、丁寧に説明し、繰り返し、繰り返し、全社会議でメッセージを送り続けたのです。

こうした積み重ねが、「社長は本気なんだ」「この会社は変わるんだ」という空気を社内に生み出します。

経営者自身も、行動を変えました。現場にこもりがちだった時間を減らし、市場に出る時間を増やしたのです。そして、その活動を社内で丁寧に共有し、「外で汗をかいている姿」を従業員に見せ続けました。

これが、経営者の想いを行動で示すことの実践です。数値や言語をが経営者の代わりに従業員へ語ってくれます。

やがて、現場にも変化が生まれ、ボトムアップの提案も現場から積極的に出るようになりました。一部のコアの従業員の前向きな姿勢が他の従業員へも伝播したのです。

さらには、右腕役の従業員も育っていきました。

現場は経営者の鏡です。右腕役の従業員は、経営者の言動に触れて、経営者の想いを理解し、自分で考えて現場を動かす存在に成長したのです。右腕を見極め、指導することは、経営者にとって大きな仕事です。

全ては「想いを言語化し、数値化し、行動で示したからこそ」得られた成果だったのです。

あなたの会社では、どんな言葉を従業員に伝えますか?

今日、どんな行動を始めますか?

将来は、今日の積み重ねの先にあります。

次は貴社が挑戦する番です!

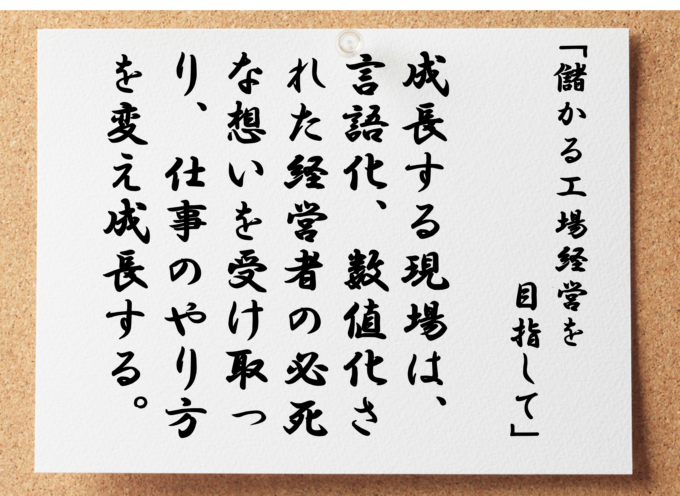

成長する現場は、言語化、数値化された経営者の想いを受け取りやり方を変えて成長する

衰退する現場は、経営者の想いを理解できていないので、従来のやり方のまま時間が過ぎる