「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第467話 現場はお客様の顔を思い浮かべられるか?

「工場の意見が強いです。」

先日、50人規模、紙製品メーカーの経営者から相談をいただきました。

最近、売上がじわじわと減少しています。この流れを止めたいという強い危機感をお持ちです。付加価値額を積み上げるために新たな仕事を積極的にこなすのが経営課題。

ところが、せっかく新しい受注の話があっても、工場側の事情で断らざるを得ないことがあるというのです。「今は手がいっぱい」「手間がかかり納期が間に合わない」といった工場の判断で、せっかくの受注を見送る場面がたびたび起こっています。

これは、ご支援先の経営者も直面する問題のひとつです。

確かに、工場の意見を無視して無理に仕事を詰め込めば、現場が混乱し品質問題を引き起こす可能性もあります。しかし、ここで気を付けたいのは、その判断が“KKD(勘・経験・度胸)”による思い込みになっていないか、ということです。

お客様の要望よりも、自分たちの都合を優先していないかということです。

営業担当は、工場の意見に逆らえず、いつの間にか「工場が言うなら仕方ない」という空気が根付いてしまいます。冒頭の言葉はそうした状況を説明しているのです。

工場の役割は「加工」ですが、経営者は、その工場の姿勢を指導する必要があります。なぜなら、工場は会社全体の一部であり、お客様の要望に応えることが商売の根幹だからです。自分たちの都合より優先させることがあります。

●工場はお客様の顔を浮かべられるか?

製造業は、自分たちで商品を作り、それを販売するビジネスです。一方、小売業は、商品を仕入れて販売するのが基本です。

製造業は「仕入れ→加工→販売」という流れ、小売業は「仕入れ→販売」です。違いはありますが、どちらも「販売」がなければ成立しません。

小売業のバイヤーは、販売現場の情報をもとに売れる商品を探し出します。常に市場の声に耳を傾けているのです。

製造業でも、営業担当や経営者が、市場でお客様のニーズを探り、工場はその要望に応える製品を作ります。大事なのは、工場もまた、お客様の声を聞いているかということです。

工場が自分たちのスケジュールや手間を優先し、お客様の顔を思い浮かべられない状況は、船長を無視して自分勝手にオールを漕ぐ船員のようなものです。全員が同じ目的地を見て進まなければ、船は前に進みません。

経営者は、右腕役や現場キーパーソンにも「お客様の顔」を見せ、市場を感じさせる必要があります。

現場でよく聞く声として、「こんな無理な納期、どうせ他社でも断られるはずだ」といった決めつけがあります。自分たちの都合が判断基準です。

お客様は、その納期で製品を必要としている事情があるかもしれません。さらには、その納期に応えられる別の企業があるかもしれません。そうなると、仕事が競合先へ流れてしまう懸念もあるのです。

工場が判断した「できない」という感覚は、過去の経験に縛られた自分たちの「今」の能力を基準にしています。

また、「お客様の顔」とは、その製品を使うエンドユーザーの存在を意識することです。あるいは、その部品を組み立てるお客様企業の現場を意識してもいいかもしれません。

どのような場面で、どんな人が、その製品や部品を手に取り、役立てているのか。こうした想像力を持つだけで、工場メンバーの視点は変わります。

現場の判断基準を「今」に固定することはないのです。お客様の要望に応えるように、「今」を変えるという思考が求められます。

現状を冷静に再確認するだけで打開できるケースも少なくありません。ただ、誰かから指摘されないと気付かないことでもあります。

●製販一体を理解しているか?

製造業には「製販一体」という言葉があります。これは単なるコスト削減のためのシステム統合ではありません。

工場が営業と一緒に、お客様の声に耳を傾ける組織を目指す考え方です。

工場はQCD(品質・コスト・納期)を生み出す現場です。ここで生まれる価値が企業の競争力を決めています。だからこそ、工場の声が強くなる傾向は自然なことです。

しかし、どれほど良いものを効率的に作っても、お客様に選ばれなければ意味がありません。選ばれる製品を作るためには、自分たちの都合よりも、お客様の要望を優先させるする必要があります。

製販一体とは、単に情報を共有することではなく、市場の情報に触れた工場が「市場の変化を自分事として捉える」状態をつくることです。現場の右腕役や工場のキーパーソンに対して、経営者は繰り返し問いかけるべきです。

「私たちは、お客様に選ばれ続ける努力をしているか?」

製販一体が実現すると、工場メンバーは自然と自分たちのやり方を見直し始めます。

改善活動が、単なる「現場の自己満足」から「お客様に選ばれるための工夫」へと進化していくのです。しばしばお伝えしている工程管理の仕組みづくりが要点となります。

KKDを脱却するカギの一つは仕組みづくりです。お客様に選ばれるための工夫」も進捗や成果がみえるようになっていないと動機づけられません。

●お客様に選ばれる製品を効率よく造るには?

これからの製造業に必要なのは、全社で「お客様の声」を聞く姿勢です。

経営者をトップにして、右腕役や現場キーパーソン、営業担当者、それぞれが市場とつながり、同じゴールを見据えます。

・お客様に選ばれる製品を効率よく造ること。

これが儲かる工場経営の要諦です。市場とつながっていることがキモとなります。少数精鋭の中小製造企業が生き残る要件です。

これができなければ、辛くなります。時代がそう変わりました。

現場が「できない理由」を並べるのは簡単です。ですが、製造業は「できないことを、できるようにしてきた」歴史の積み重ねで成長してきました。

もし、主要なお客様も主力技術も10年前から何も変わっていないなら、それは、たまたま、今まで生き残れただけなのかもしれません。時代は変わり、不確実性が高まる中、立ち止まる企業は取り残されます。

経営者は、右腕役や工場のキーパーソンと一緒に、お客様の声を拾い上げ、生き残るための条件を市場から探り続けなければなりません。

そこから導き出した課題に、どう取り組むか。経営者は、時間軸を意識したプロジェクトを、右腕役や現場キーパーソンと進めることが、儲かる工場経営の基本です。

工場の役割は「加工」です。

しかし、ただ造ればよい時代は終わりました。「儲かる加工」をどう実現するか。それが工場にとっても、自分たちの将来の豊かな成長を実現させる近道なのです。

経営者が求める利益アップと従業員の給料アップは、付加価値額の積み上げを通じて、必ず一致します。だからこそ、工場の右腕役やキーパーソンも、儲かる加工を目指して動き始めた方が、自分たちのためにもなるのです。

「なるほど、やり方がありそうです。」

冒頭でご相談いただいた経営者の頭の中に具体的なことが浮かんできたようです。

工場の意見が強いことは決して悪いことではありません。むしろ、意見を出してくれるのは頼もしい証拠です。大事なのは、そのベクトルの向きを市場へと揃えることです。

次は貴社が挑戦する番です!

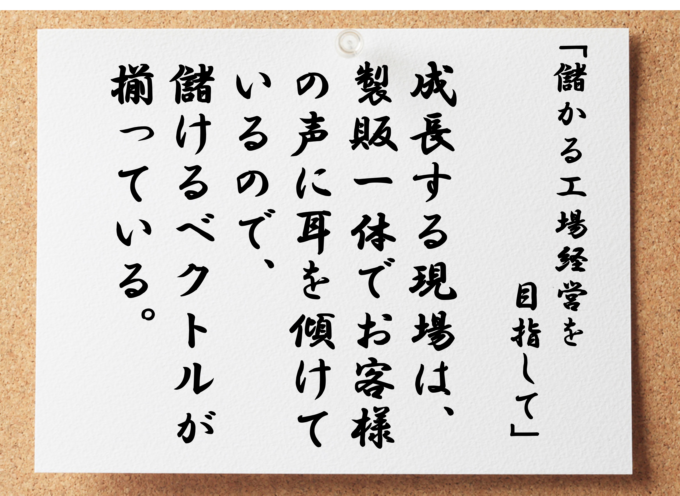

成長する現場は、製販一体でお客様の声に耳を傾けているので儲けるベクトルが揃っている

衰退する現場は、工場が自分たちの都合を優先させてしまうので儲けるベクトルが揃わない