「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第484話 中長期構想の役割を知っているか?

「3年先、5年先の構想を説明できました。」

これは50人規模、紙加工業経営者の言葉です。

毎年年度初めに、方針発表を行ってきました。前年度実績に基づいて、売上高や人時生産性の目標を明示し、その達成度が昇給に反映されます。

目標設定と結果評価を繰り返すことで、経営者の意志は現場に浸透していました。いわば「短距離走のマネジメント」は確立していたのです。

しかし、この経営者には2年ほど前から引っかかっていたことがありました。

――中長期の構想を現場に示せていない。

足元の収益は悪くありません。けれど、将来を見据えたとき、課題が山積していたのです。個の力量に頼る仕事、属人的なノウハウ、仕組みの弱さ。

「このままでは組織が成長しない」。そう考えた経営者は、3年、5年先を見据えた中長期計画の策定に踏み切りました。

冒頭の言葉には、現場と未来をつなぐ経営の本質が込められています。経営者は、中長期計画の役割を理解していなければならないのです。

中長期計画の役割とは何か?

●将来構想の数値化、言語化、形式化

経営者の頭の中には、会社の将来構想があるはずです。しかし、その「頭の中の絵」は、放っておくと誰にも見えません。中長期計画とは、経営者の中にあるその絵を、見える化して、動かせるようにしたものです。

霧の中を進む登山隊に、地図と方位磁針を渡すようなものです。目的地が分かれば、登るルートを工夫できます。地図がなければ、やみくもに歩き出すことになるのです。

経営方針は1年というスパンで示されるものですが、それは“1年の地図”にすぎません。その地図の背景には、3年、5年という「地形図=中長期構想」が必要です。

今年の方針をその地形図の上に位置づけることが、全体像を理解する鍵となります。「今年はどんな登り方をするのか」「この一年でどんな体力をつけるのか」を示すためには、頂上=将来構想を描いておかなければならないのです。

売上を伸ばすと決めたなら、その分の受注活動をどう増やすのか、増えた仕事をどうこなすのか、具体的な生産性向上の道筋を描かなければなりません。

「売上アップ」という目標は、山の標高を高く設定するようなものです。

その高さを実現するには、登山ルートの設計が要ります。現場に求められる改善活動も、単なる思いつきではなく、方針の中に位置づけてこそ意味を持つのです。

経営者の仕事は、儲かる事業構造をつくることにあります。それは単に「今の利益を守る」ことではなく、「将来の利益を設計する」ことです。付加価値額の積み上げです。

お客様の要望は時代とともに変化します。市場の風向きが変われば、会社の形も変えなければなりません。経営者が描く未来像とは、そうした変化の中で自社をどう進化させるのかを示す羅針盤です。

市場の動向をトレンドで把握し、売上高、利益率、生産性といった数値を構想に落とし込みます。数値化は、将来を測る「ものさし」をつくる作業です。

そして、その数値を達成するための手立てを、言葉で明確にする。これが言語化です。

数値化が「目的地を定める作業」なら、言語化は「そこへ向かう登り方を決める作業」です。さらに、それらを図や表、ロードマップなどの形で見えるようにする――これが形式化です。形式化とは、経営者の意志を社内で共有可能な「設計図」にする行為です。

中長期構想は、時間を味方につける戦略でもあります。新しいお客様の開拓、製品開発、技術強化、仕組みづくり、人材育成――どれも時間を要する活動です。

だからこそ、今年度の方針の中に「将来のために積み上げる要素」を組み込まねばなりません。将来のために、今やるべきことを明確にする。

それが中長期構想における“今年”の意味です。

現場は、今の仕事で手一杯です。だからこそ、経営者は「なぜこの活動が必要なのか」を語らなければなりません。

その語りが数値化され、言語化され、形式化されて初めて、現場は自分の仕事を未来の構想とつなげて理解します。

つまり、中長期の構想とは、経営者の頭の中にある「将来の地図」を、数字と言葉と形に変えて共有するものなのです。

それができたとき、経営者の構想は単なる夢ではなく、現場を動かす現実になります。

●従業員は安心する

経営者にとって中長期計画とは、会社の将来を描く設計図です。そして、従業員にとってそれは「明日の明るい将来を信じるための地図」でもあります。

人は、先の見えない道を歩くと不安になります。霧の中を手探りで進むような職場では、足取りも重くなります。

逆に、行き先が見えれば、たとえ道が険しくても歩み続ける力が湧くのです。

社会学の研究でも、将来の見通しを示されると人はストレスに強くなり、職場満足度が上がり、この職場で頑張ろうという気持ちが醸成されることが分かっています。

「自分がどこへ向かっているのか」「会社がどんな将来を目指しているのか」が分かるだけで、心は落ち着くのです。

中小製造企業は、多くが地域に根を下ろしています。従業員の多くは、地元を離れずに暮らしたい、できることなら今の会社で長く働きたいと考えています。

だから、会社の将来は自分の将来でもあります。

会社が成長すれば、自分の仕事も安定するのです。会社が変化に対応できれば、自分の家族の生活も守られます。

「会社と自分の将来の重なり」を感じられたとき、従業員は安心して努力できるのです。

経営者が中長期構想を語るとき、それは単なる目標発表ではありません。

トップダウンで現場へ示す、「この会社はあなたの努力を無駄にしない」「一緒に豊かに成長する将来を築こう」というメッセージです。

現場にとっては、その言葉が“将来のへ向けた灯り”になります。不確実な時代の中では、その灯りがあるだけで、人は暗闇の中でも前を向けるのです。

人手不足のため、従業員一人ひとりに大きな負荷がかかっている支援先の現場がありました。残業も増え、気力で支える状況が続いたのです。

そんなとき、その企業の経営者は「半年以内に新しい仲間を迎え入れる」「自動化設備の導入を進めて負担を減らす」といった将来の見通しを示しました。

見通しを知った現場は踏ん張れます。「今が大変でも、必ず良くなる」と思えるからです。見通しを示すことは、協力を引き出す「将来のへ向けた灯り」をつくる行為と言えます。

将来構想とは、従業員に「希望の時間軸」を与えるものです。

将来への見通しがあれば、今日の苦労を意味あるものとして受け止められ、「いまは準備期間なんだ」と理解すれば、つらさが希望に変わります。

その希望を育てるのは、経営者の言葉です。

将来を語る経営者の姿勢こそが、従業員の安心と信頼を生み出します。そして、安心した従業員からは、協力を引き出しやすくなるのです。

●将来構想は立てにくい

経営者であれば誰もが、「会社の将来を考えなければ」と頭では理解しています。しかし、実際に将来構想を立てるとなると、手が止まるものです。

理由は明快です。目の前の仕事が忙しいからです。納期対応、クレーム処理、急な注文変更、現場のトラブル――。

日々の波に押されて、気づけば今日が過ぎ、また明日が来る。その繰り返しの中で、「明後日のための時間」を確保するのは簡単ではありません。

少数精鋭の中小現場では、目の前の出来事への対応で精一杯ということもあります。

中長期構想が難しいのは、「重要だが緊急ではない」仕事だからです。緊急の案件は放っておけませんが、将来のことはどうしても後回しになりがちです。

しかし、構想を後回しにすると、数年後に「なぜもっと早く動かなかったのか」と後悔する瞬間が訪れます。

将来は、待っていても味方にはなりません。

将来を味方にしたいなら、こちらから先に手を打たなければならないのです。時間を味方につけるには、緊急度のいかんにかかわらず、すぐにやり始める必要があります。

だからこそ、経営者は「目の前」と「先」を把握するのです。

現場の舵取りの実務は、右腕役やキーパーソンに任せます。経営者自身は「遠くの地平線」を見据える実務に専念するのです。把握は「目の間」と「先」ですが、「目の前」の実務は現場に任せないと、経営者はじっくり、「先」を見通せません。

船長が波間の一つひとつに気を取られていては、目的地を見失います。経営者の仕事は、進むべき方角を決めること。その方角を示すのが、将来構想です。

とはいえ、ひとりで考え込むと、将来構想づくりは進みがたいものになります。将来構想づくりはそもそもやりにくいのです。だから、一人で抱え込まず、衆知を集めてやります。

弊社のプロジェクトでも、経営者の想いを中長期のロードマップに落とし込み、数字と形で整理することがあるのです。

頭の中にあった漠然とした将来構想が、「絵」になる瞬間、経営者の表情は明るくなります。その絵をもとに現場に語れば、従業員の行動を促し、変化を起こせるからです。

冒頭で紹介した経営者も、将来構想を示したことで、評価の仕組みを「長期の努力」に結びつける仕組みづくりに着手できました。

見通しを示し、計画を伝え、フォローと評価を繰り返す。

それが、従業員の協力を引き出すサイクルです。

「将来構想を考える余裕なんてない」と言いたくなるのが中小製造企業の現実でしょう。しかし、だからこそ、将来構想を描くことが経営者の仕事なのです。

次は貴社が挑戦ずる番です!

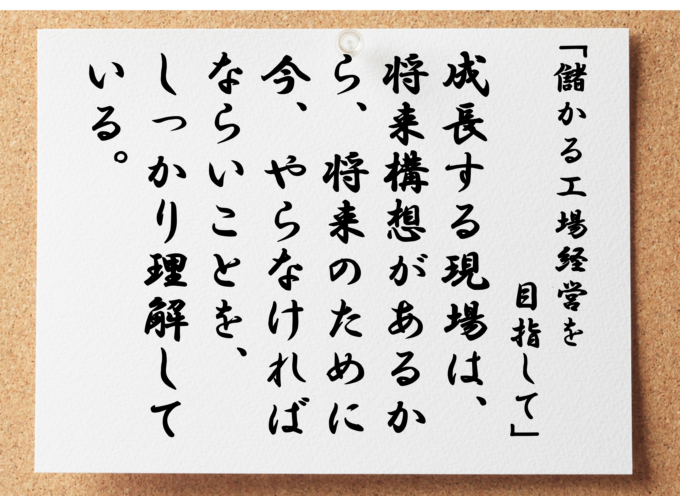

成長する現場は、将来構想があるから将来のために今やるべきことをしっかり理解している

衰退する現場は、目前の出来事を処理することに時間が割かれるので将来を考えられない