「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第483話 製造業でのモチベーションを誤解していないか?

「先生、モチベーションが課題ですね。」

半年ぶりに訪問した50人規模部品メーカー経営者の言葉です。

2年の人時生産性向上プロジェクトを通じて、内の仕組みを構築し、その経営者は、市場に向き合う時間を割けるようになりました。

将来の主要なお客様とのご縁を探っています。

市場に働きかければ、働きかけた分だけのリアクションをしてくれるのが市場です。多くの情報に触れます。受注機会も増え、各種移動累計が右肩上がり傾向になりつつあります。

こうなれば、経営者が現場に協力してもらいたいことの水準が高くなるのです。もっとももっと意欲的に、自発的に行動して欲しい。そう考えます。

そうして、問合せ案件を全て受注に繋げたいのです。内の仕組みづくりにはゴールはありません。高みを目指せばドンドン課題が出てきます。

冒頭の言葉です。

モチベーションは大事です。ただ、現場にその有無を問う前に、経営者には、やることがあります。

●製造業でのモチベーションとは?

モチベーションは、「やる気」、「自主性」などと訳されます。「モチベーション」と聞くと、「やる気」と置き換える経営者は多いのではないでしょうか?

確かに、やる気がある従業員ほど動きは速い。しかし、製造業におけるモチベーションを「やる気」で捉えるのは危ういです。

やる気は天気のようなもので、晴れたり曇ったり、感情によって左右されます。経営者は従業員のやる気自体をコントロールできません。

モチベーションの別の訳語が「動機付け」です。中小製造企業はこちらに焦点を当てます。

工場経営は、天気に振り回されずに航路を進める船の操舵のようなものでありたいです。目的へ向けたコントロールできています。必要なのは「動機付け」という羅針盤です。

「やる気を出せ」と号令をかけても、人の心は簡単には動きません。やる気や自発性は、個人の生きざまや価値観の中にあるものだからです。

経営者ができるのは、”やる気を引き出す環境”をつくること。つまり、動機付けの機会を造ることです。それは、会社という船における航海図であり、経営計画・ロードマップ・方針書として具現化されます。

製造業における動機付けとは、経営者の願望を「いつまでに、何をどうするか」という形で言語化・数値化・形式化したものです。

構想がなければ、現場は日々の波に流されるままに動くだけになります。納期対応という目の前の波をいかにやり過ごすかが、仕事の目的となってしまうのです。

こうなると、目的地がない船と同じです。浮かんでいるだけ、波に揺られるだけ、沈まないだけの船です。どれだけ頑張っても、どこへ向かっているのかが分かりません。

船員も頑張りようがないのです。

一方、構想を示された現場は、自分に期待されている将来像を知ることができます。「この道を進めば、自分のスキルが高まり、会社がよくなり、生活も豊かになる」と思えるからこそ、人は前へ進みます。人はパンのために働くだけではなく、希望のために働く生き物です。

経営者が構想を示すことは、現場の心に火を灯す行為です。火種を与えるのは経営者の役割であり、炎を燃やし続けるのは現場の力です。

モチベーションとは、炎そのものではなく、火を灯すための“空気と薪”をどう準備するかというマネジメントの問題です。作業者の課題ではありません。

製造業におけるモチベーションの課題とは、経営者による「動機付けの環境整備」のことを意味するのです。ここがモチベーションを課題にする時の要点となります。

●動機付けとしての短期構想と長期構想

構想には「地図」と「コンパス」の2種類があります。

長期構想は地図です。会社という船がどの大陸を目指すのか、何年かけて航海するのかを明示します。3年、5年先にどうなりたいのかを具体的に描く。

抽象的なスローガンではなく、時期・数量・指標を明確にすることが肝要です。

一方、短期構想はコンパスです。今日どちらへ舵を切るか、どの波を越えるかを指し示します。長期構想を現実に変えるための“今この瞬間の挑戦”を意味します。

たとえば、作業者一人ひとりに「今期はこの作業を自分の手で仕上げられるようになろう」「リーダー役を担ってみよう」といった明確な課題を提示するのです。

短期構想は、現場の汗に直結する具体策でなければなりません。

ただし、ここで忘れてはならないのが「フォローと評価」です。経営者が期待を語るだけでは、言いっぱなしの指示になってしまします。

フォローとは、方向を見失いかけた船に光を照らす灯台のようなものです。励ましです。そして評価とは、乗組員に「よくここまで進んだ」と声をかける行為です。たとえ小さな成果でも認めてもらえると、人は次の波を越えようとします。

ヒトには承認欲求があります。行動の原動力です。認められることで人は立ち上がります。フォローと評価で承認欲求を満たすのです。

逆に、声をかけられない現場は、静かに冷えていきます。機械がメンテナンスを怠ると止まるように、人の心も放っておけば動かなくなるのです。

動機付け理論には「内発的」と「外発的」の二つがあります。

内発的動機づけは、自らの好奇心や成長意欲から生まれるもの。外発的動機づけは、報酬や承認といった外部からの刺激によるものです。

理想は内発的動機づけですが、製造現場では外発的な機会づくりから始まります。

外からの刺激が、やがて内側の炎を呼び覚ます。つまり、経営者が「動機付けの機会」を仕掛けていくことが重要なのです。

モチベーションは、偶然生まれる感情ではなく、意図して設計すべきシステムです。構想を地図とし、フォローと評価を灯台とする。

その2つが揃ったとき、組織は迷わず前に進むことができます。

●モチベーションを高める機会をつくる

モチベーションは“作り出すもの”ではなく、“引き出すもの”です。

経営者ができるのは、従業員一人ひとりがもともと持っているエネルギーを発揮できる「機会」を用意すること。会社という舞台の照明を丁寧に地道に整えていくのです。光の当たらない場所では、どんな才能も輝きません。

その機会づくりが、長期構想と短期構想です。そして、フォローと評価の継続です。

経営者の仕事は市場に向き合うこと。だからこそ、現場に長くいられない分、右腕役と現場キーパーソンへの信頼と教育が欠かせません。彼らが現場の照明係として、経営者に代わって、経営者の想いを絶やさぬように伝えていくのです。

経営者は、自らの構想を言語化・数値化・形式化し、右腕役と現場キーパーソンに徹底して理解させ、フォローと評価の方法まで教えなければなりません。教えてあげない限り、できないのです。

それが、現場に熱を生み、やる気を引き出す環境整備になります。

モチベーションの本質は、現場の問題ではなく、経営者の言動そのものに宿ります。動機付けの機会をどう設けるか。現場がそれをどう受け取るか。そこに、会社の未来を左右する差が生まれるからです。

環境整備が貴社の命脈を保つのに欠かせません。環境整備が人を育て、成長させます。

半年ぶりに訪問したあの経営者が語った「モチベーションが課題ですね」という言葉。その裏には、仕組みの水準をもう一段高めようとする意志があります。

構想の描き方、フォローの仕方、評価の仕組み――それらを磨くほど、現場の炎は静かに、しかし確実に燃え上がっていくのです。

挑戦する経営者の意志決定は速いです。早速、来月から仕組みの水準をもう一段高める取り組みに着手します。

次は貴社が挑戦する番です!

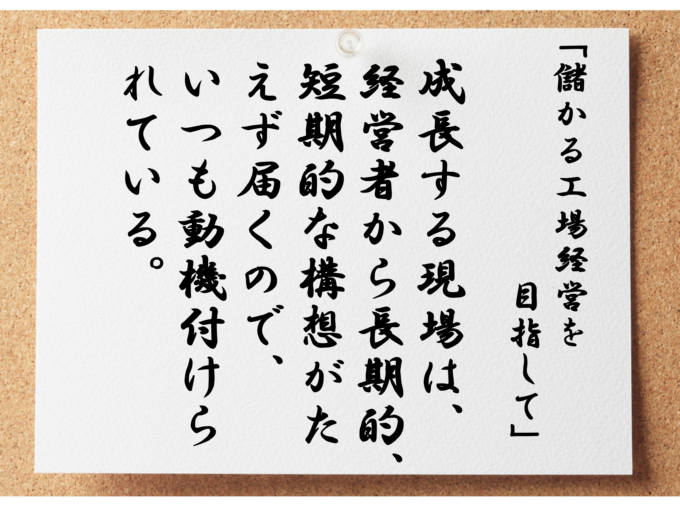

成長する現場は、経営者から長期的、短期的な構想が届くのでいつも動機づけられている

衰退する現場は、経営者から届く言葉は「やる気を出せ」だけなので、やる気が出ない