「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第488話 想像力を働かせたくなる環境をつくるには?

「やってみないとわかりません。」

40人規模消費財メーカーの実践会の場でメンバーから飛び出したこの一言は、現場の課題を象徴する言葉でした。

この言葉が出るまでの流れを振り返ると、まずは、経営者の「手がかりへのひらめき」と「改革への意志決定」がありました。

売上が頭打ちとなり、前方がもやもやしていて、次の一歩が見えにくくなっていたとき、弊社のセミナーで聞いた「積み上げる」という一言が霧を払うきっかけになったのです。

弊社セミナーでは手順やノウハウもお伝えしています。ただ、何より大切にしているのは、経営者の方々の琴線に触れる「キーワード」を提供することです。

経営者の方々は経営のプロですから、多くのことを理解しています。

それでも、製造業特有の複雑さゆえに前方が霞んでしまう瞬間があるのです。そこでキーワードが、光のような役割を果たし、進む方向を照らします。

こうして、この経営者は人時生産性向上のPJに着手しました。意志や意図をメンバーへ伝え、意志統一を図り、阻害要因を課題に変換し、やるべきことを抽出します。

実践会──弊社がPJで議論を深める場として呼んでいる名称です。

その場で日程計画が議題に上がったとき、「今のやり方を変える必要があるのでは?」という問題提起がなされました。

そして、複数の解決策を列挙します。その後、自社の現場に最も合い、効果が高いと思われる解決策を選べば良いのです。多くの場合、肌感覚でも判断できます。

ところが、その判断の場面で出てきたのが、冒頭の言葉でした。

「やってみないとわかりません。」

この一言を耳にしたとき、PJに先立って、やらなければならないことが浮かび上がります。このままでは成果の出るPJになりません。PJに違和感を抱くのです。

──経営者は、その「違和感」を見逃してはなりません。

その違和感とは何か?

●成果が出るPJで大事なこと

人時生産性向上のPJに着手する際、まず、経営者とメンバーが共有すべきなのは「今の人員と設備で、最大どれくらい積み上げられるのか」という、今の立ち位置です。

分母となる工数を一定にしたまま、分子である付加価値額を積み上げれば、人時生産性は高まります。この仕組み自体はシンプルですが、現場では、しばしば、感覚的な判断が混じり、立脚点が曖昧になりがちです。

そこで必要なのが標準という判断基準です。標準とは、登山で使う地図です。地図がなければ、今の場所も、頂上までの距離も、危険なルートもわかりません。

「標準のないところにカイゼンはない。いかなるカイゼンにおいても、その出発点は、現在の立脚点である。あらゆる作業者、あらゆる機会、あらゆる工程に適用される正確な測定基準が必要である。同様に、全ての管理者にとっても測定基準が必要である。TQCおよびカイゼン戦略を導入する以前の段階でさえ、会社がどこに立脚しているか、現在どのような標準体系があるかを理解しようと努めるべきである。」

これは、今井正明氏が著わした「カイゼン」の一節であり、人時生産性向上のPJで何が大事かを教えてくれています。

つまり、成果が出るPJでは、次の2つが不可欠です。

①現在の立脚点

②測定基準

これら2つが明らかになれば、現場の「能力」が見える化されます。能力が見えれば、能力を構成する要因a・b・cが特定できるのです。

今の立ち位置が100で、経営者から110を目指すよう指示があった場合、メンバーは立ち位置を10%高める手立てを考えます。能力を構成する要因が解決策の切り口をメンバーに与えてくれるのです。

例えば、

「aを大きくするにはどうするか」

「bを白に変えるには何が必要か」

「cを短くするには何ができるか」

このように、具体的に考えられるます。抽象的ではなく、手触りのある議論ができます。能力を構成する要因毎に測定基準があるお陰です。

さらに重要なのは、列記された解決策を、

「自社の現場に適用したらどうなるか」

と想像することです。現在の立脚点と測定基準があるから、右腕役や現場キーパーソンは将来の姿を想像して描けます。

想像力は思考のエンジンです。

例えば、段取り時間を10分短縮したと仮定すると、1日あたり何ロット増えるのか、1か月でどれだけ付加価値が積み上がるのか・・・数字で将来を描くために必要なのが想像力です。

数字を使って将来像を描けると、メンバーは、行動の意味を具体的に理解できます。しかし、この企業では、議論の中で「やってみないとわかりません」という言葉が繰り返されていました。

この一言は、思考を止めてしまいます。

深掘りも、比較検討も進みません。問題は、解決策がどうのこうのではなく、右腕役やメンバーが、想像力を働かせたくなる状況に至っていなかったことにあったのです。

●右腕役に習得して欲しい思考回路とは?して欲しい思考回路とは?

右腕役に習得してほしいのは、「仮説→検証→対応」という工学的な思考回路です。

・仮説→検証→対応

エンジニアは、課題に直面すると、「仮説→検証→対応」という思考を自然と回します。

ここで、製品に、ある欠陥が発生し、その対策を考える場を仮定します。

エンジニアは、まず、欠陥を生む要因を○○・●●・△△のように分解し、それぞれに対して、解決策の仮説を立てます。

「原材料の添加元素量を調整すれば欠陥が小さくなるはずだ」

「焼結温度を上げれば欠陥を抑えられるはずだ」

「圧縮力を高めれば密度が上がり欠陥が減るはずだ」

初手は必ず仮説です。仮説があるから検証でき、検証があるから改善が生まれるのです。エンジニアは業務を通じてこの思考を鍛えます。

そして、ここで欠かせないのが「測定基準」です。

測定基準があるからこそ、仮説の妥当性を客観的に評価できます。基準がなければ良否の判断ができず、議論がなんとなく終わり、結論に至りません。

人時生産性向上のPJでも同じです。

現在の立脚点と測定基準明示され、それを理解している右腕役は、自然と仮説を立てながら仕事を進めます。逆に、仮説を持たずに動くと、状況に振り回され、行き詰まります。

そして、仮説→検証→対応の思考が身についている右腕役は、経営者への報告力が飛躍的に高まります。現状をロジカルに整理し、「どこに課題があり」「どの要因が関係し」「どの対応が効果的か」を順序立てて説明できるからです。

説明の明瞭さは経営者の判断のスピードと質を左右します。右腕役が構造的に説明できるようになれば、PJの進み方は大きく変わるのです。

一方、この企業のPJでは「やってみないとわかりません」という言葉が繰り返されていました。一見すると前向きですが、実は「仮説を立てていません」と言っているのと同じです。

仮説がないため、検証の軸もなく、議論が深まりません。右腕役が仮説を持たない状態では、PJは成り行き任せになります。

仮説を立てるとは、将来の姿を想像し、その実現可能性を頭の中でシミュレーションする行為です。つまり、仮説思考とは「想像力を持った仕事の進め方」そのものです。

右腕役がこの思考を身につければ、経営者の意志や意図を咀嚼し、現場で翻訳する力が高まります。エンジニアの思考は単なる知識ではなく、PJを前に進める原動力なのです。

●結局、困っていないから

人時生産性向上のPJで必要なのは、①現在の立脚点、②測定基準による目標設定、そして仮説→検証→対応の思考です。

これらは右腕役に欠かせないスキルであり、訓練すれば身につけることができます。だからこそ、PJはスキル獲得の場でもあります。

しかし、この企業のPJでは「やってみないとわかりません」という言葉が繰り返されていました。この言葉は思考を止める言葉であり、議論が深まらない原因でもあります。

では、なぜこの言葉が出てくるのか?

それは「困っていない」からです。人は困れば行動します。困っている状況は居心地が悪く、誰もが解決策を求めます。

この企業は、納期遵守ができています。現場からすれば、今の仕事のやり方で大きな不都合はないのです。だから、納期トラブルという、今の困りごとがありません。

困っていなければ、特別な思考を働かせる必要もないのです。これが「やってみないとわからない」という言葉の正体です。

しかし、PJが目指すのは、今、ではなく、将来、です。経営者は「積み上げる」という言葉からリードタイム短縮に挑む決意を固めました。

給料アップのために固定費を成長させ、それを回収するために付加価値額を積み上げる。お客様が儲かる納期ではなく、「我々が儲かる納期」で造れるようにする。

こうした将来の姿を描き、その実現へ向けて歩み出すのが、このPJです。

見積もりリードタイムの短縮、段取り時間の短縮、製造リードタイムの短縮、納入リードタイムの短縮──どれも今はできないことです。だから、PJとは「できないことをできるようにする」取り組みです。

だからこそ、新しいスキルや仕事のやり方への腹落ちが必要であり、右腕役と現場キーパーソンに経営者の意志や意図を浸透させる必要があります。

4階層指示導線が機能しなければ、経営者が不在の場でPJを回せません。

そして、ここで求められるのは「魂」です。仏を彫っても魂が入らなければ、経営計画は床の間の掛け軸に過ぎません。魂とは、右腕役と現場キーパーソンの当事者意識です。

仮説を立て、検証し、改善へ向けて自発的に動くには、こうした意識が欠かせません。その原動力のひとつが想像力です。

そして、想像力を働かせたくなる環境をつくることは、経営者の重要な役割です。

想像力が生まれる場には、明確な立脚点があります。測定基準もあります。仮説を口にしても否定されない空気があります。将来へ向けた課題を語り合う習慣があります。

経営者がまずその環境を整え、右腕役と現場キーパーソンが「将来を描きたくなる状態」をつくることが大切です。それができれば、PJは自然と前へ進みます。

経営者の想いが現場に流れ込み、組織が将来へ向けて動き出します。

想像力が働けば、現場の議論は「できるかどうか」から「どうすればできるか」へと質的に変わり、行動のスピードと精度が飛躍的に高まります。当事者意識がそうせるのです。

想像力は、将来の成果を先取りする唯一の力です。だからこそ、経営者は、想像力を働かせたくなる環境を整えます。

この企業では、経営者と作戦を練り直し、再度プロジェクトメンバーへ経営者の想いを伝えることにしました。魂の入れ直しです。メンバーの当事者意識を引き出します。

こうして、「違和感」を払拭するのです。

スマートに進めることが、PJの目的ではありません。目的は成果を出すことです。成果が出るように、ためらいなく軌道修正します。そうして、結果が出るまで継続させるのです。

弊社はこうした挑戦する経営者の後押しを、引き続きやって参ります。

次は貴社が挑戦する番です!

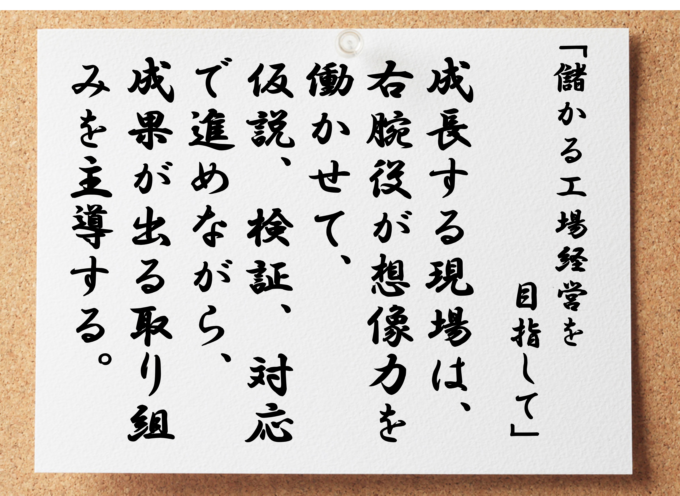

成長する現場は、想像力を働かせ、仮説、検証、対応で成果が出る取り組みを実践できる

衰退する現場は、やってみないと分からないという思考停止に陥り取り組みが行き詰まる