「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第452話 「相手に理解してもらう視点」を教えているか?

「言いたいことを言っているだけではベクトルは揃いませんね。」

今年からプロジェクトを始めた組立系メーカー幹部の言葉です。

人時生産性向上のプロジェクトは製販一体、全社一丸で進めます。チームのベクトルが揃っていないと議論の凝集性が高まりません。話が発散します。議論が深まらないのです。

議論を始めるにあたって、メンバーはその目的を理解している必要があります。

ベクトルが揃っているから、各メンバーから出される意見の多様性が化学変化を起こすのです。そうでないと、時間ばかり過ぎ、「決められない会議」に終わります。

議論に慣れていないメンバーは的を外す発言をしがちです。他のメンバーが知りたい事ではなく、自分が言いたい事を発言します。議論がかみ合いません。

なかなか深まらない議論に、プロジェクトリーダーである先の幹部は思わず冒頭の言葉を漏らしました。

●「活発な議論」で流れをつくる

プロジェクトを継続させる要点のひとつに「活発な議論」があります。

これまでできなかったこと、やっていなかったことを「新たに」できるようにすることがプロジェクトの目的です。従来業務に加えてやるのが人時生産性向上の取り組みとなります。

したがって、プロジェクトメンバーの業務負荷は高まります。そうであってもやらねばならないとの意思を持ってもらう必要があるのです。経営者が、意志と意図を持って、メンバーを導かなければなりません。

プロジェクトの推進を右腕役に任せることは構いません。ただし、丸投げはダメです。経営者はその進捗に目を光らせる必要があります。

特に注視したいのは、メンバーでやられている「議論」です。

高まる業務負荷のなかで上手くやれているか、工夫や知恵は出ているか、対応状況の確認はをします。これは大事なことです。議事録はチェックする道具のひとつになります。

「活発な議論」ができていれば、チームのベクトルは徐々に揃うものです。ベクトルが揃えば、各メンバーは、流れにさおさすように業務に取り組めます。流れができればプロジェクトは継続できるのです。

●議論を上手に進めるスキルを習得させる

ただし、「活発な議論」に至らない現場があります。「議論」の経験が少ない現場です。経験がなければ上手くやれないのはスポーツと似ています。

活発な議論をするにもスキルが必要です。なければ身につけてもらえばいいだけです。

議論は実務の中で習得させるスキルと言えます。議論の目的を明らかにして、その目的を果たせる議論の手順を身につけてもらうのです。議論の目的を果たすように進めることが大事であると指導します。

ファシリテーターという役割がありますが、右腕役にはこうした役割を担ってもらいたいものです。プロジェクトメンバーの議論では次の3つを意識してもらっています。

・前提知識の準備

・目的に沿った意見の交換

・議論のまとめ

実務全般に言えることですが、まずは、beforeの設定です。そして、beforeに基づいて議論し、afterを結論とする流れです。

経営者は、右腕役に、議論のファシリテーターとして、議論を上手に進めるスキルを習得させる必要があります。右腕役は経営者に代わって工場を仕切るからです。

その右腕役を指導するのは経営者の仕事です。先の幹部もプロジェクトを進めるなかで、弊社と一緒に走りながら理解を深めているところです。

●「相手に理解してもらう視点」が欠かせない

先の幹部は今、前提知識の準備、beforeの設定で試行錯誤をしています。人時生産性を高めるにしても初手は多様です。我が社の今の立ち位置、現状を正しく把握できていないと、的を射た初手を打てません。下記が課題となります。

・メンバー全員に、「今の立ち位置」や「現状」を正しく理解してもらうこと

先の幹部は各メンバーへ「今の立ち位置」や「現状」の説明を求めました。スタート地点を揃えるためです。今の仕事のやり方、手順を整理しようとしました。

しかし、多くのメンバーが語ったのは、自分の困り事です。

それは知りたいことではない・・・。

さらに、仕事のやり方を語ってくれるメンバーもいましたが、口頭での説明に始終して、十分に理解できません。

ワーワー言うだけでなく、こっちが分かるように説明をしてくれないと・・・。

そこで、先の幹部は次の2つをメンバーへ指導したところです。

・自分が言いたい事ではなく、相手が知りたい事を考えながら話をすること。

・口頭ではなく、言葉や数値、できることなら表や図で説明すること。

スタート地点を揃えるには、「相手に理解してもらう視点」がなければなりません。

上記、2つの指導は当を得ています。重要な指導項目です。前提知識の準備でベクトルを揃えます。足並みがそろった隊列はドンドン前へすするのです。

議論では「相手に理解してもらう視点」が欠かせないことを、メンバーへ指導します。

そして、「相手に理解してもらう視点」は、チーム力を高める原動力となる「応受援性」や「相互補完性」に通じるのです。

経営者による地道な躾が「助けてください」と真剣に言える組織の雰囲気醸成にも繋がります。地道な躾の重要性は、今さら言うまでもないことです。

●表や図で説明する

貴社では、「口頭ではなく、言葉や数値、できることなら表や図で説明すること」ができていますか?

これは仕組みづくりの要点でもあるのです。

仕組みは体系化されています。体系とは個々の部分が相互に関連して全体としてまとまった機能を果たすものです。部分、関連、全体、機能。構造を表現する単語が並んでいます。

つまり仕組みは表や図で描けるということです。

業務を図や表で表現する力。

抽象化です。

これは右腕役や現場キーパーソンに身につけてもらいたいものであり、プロジェクトを通じた指導で高められるスキルです。これは右腕役が工場を導く上で役に立ちます。

なぜ大事か?

図や表で説明されたことは理解されやすいからです。

経営者は、指示導線の上から2階層目以下へのトップダウンで意志や意図を浸透させます。言葉や数値が果たす役割は大きいです。そこに図や表が加えたいのです。

右腕役や現場キーパーソンが現場へ働きかけやすくなります。

●例えば仕掛品管理のやり方を説明する

例えば、仕掛品管理のやり方を取り上げます。これは運転資金に関係する重要管理項目です。生産形態で管理のやり方は違います。

月間で管理する場合、大事な数値は月間仕掛品累計です。これは生産形態に関係なく同じです。ただし、日々の管理のやり方は異なります。

・特注品生産、個別生産では、主に製造ロット毎管理。

・規格品生産、連続生産では、主に工程毎管理。

この説明は正しいのですが、言葉だけでは伝わりにくいかもしれません。日程計画をもとにした日々仕掛品実績数表を使えばビジュアルに説明できます。

横方向に時系列が示されている表なら、前者は横方向で管理、後者は縦方向で管理と説明できるのです。縦、横。現場もビジュアルで説明された方が理解しやすくなります。

●具体→抽象のスキルを高めた右腕役は頼りになる

先の幹部が指導した下記2つは成果の出る議論の要点です。

・自分が言いたい事ではなく、相手が知りたい事を考えながら話をすること。

・口頭ではなく、言葉や数値、できることなら表や図で説明すること。

プロジェクトで議論をやる目的はいろいろありますが、いずれの場合でも、「スタート地点を揃える」ことが大事です。「相手に理解してもらう視点」でベクトルを揃えます。

そもそも、人時生産性向上のプロジェクトは製販一体、全社一丸なので、経営者はチームのベクトルを揃えるスキルを右腕役や現場キーパーソンへ指導しなければならないのです。

特に後者は有益なスキルです。

仕組みづくりとは、我が社の業務の体系をつくることであり、体系は構造化されているので、表や図で表されます。

このスキルはしばしばお伝えしている具体→抽象→具体への変換と同じです。体系を踏まえた指導を受ければ、右腕役や現場キーパーソンはそうしたスキルを高められます。

貴社は体系を踏まえた指導ができていますか?

具体→抽象→具体のスキルを高めた右腕役や現場キーパーソンは経営者に代わって現場を導いてくれるのです。

次は貴社の番です!

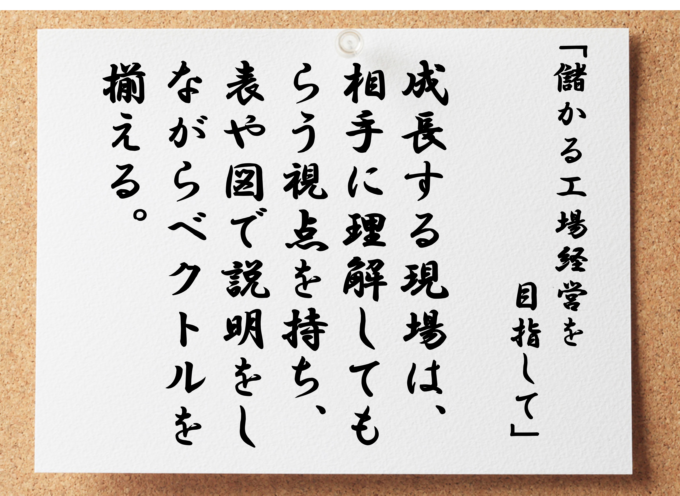

成長する現場は、相手に理解してもらう視点を持ち表や図で説明をしてベクトルを揃える

衰退する現場は、言いたいことを言っているだけなのでいつまでもベクトルは揃わない