「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第482話 積み上げる姿勢を指導しているか?

「それが現場に伝えたいことでした。」

先日、30人規模金属加工企業の経営者から個別相談をいただきました。

その経営者には悩みがあります。――現場の活動が、チームとして機能していないのです。

現場では「改善提案制度」を展開しています。目的は、ムダ取りによって生産性を高めること。ただ、経営者は、成果が、いまひとつだ、と感じています。

実際に上がってくる提案の多くは、個人の工夫にとどまり、単発的な改善にとどまっているからです。工程内・工程間が連携した“つながりのある改善活動”を期待しています。

チーム力を高めたいのです。

その経営者は、事業の成長には、「新たな顧客を開拓する力」と「生産性の高い現場力」の両立が不可欠だと考えています。儲かる工場経営の本質を念頭に置いている経営者です。

持続的な競争優位性を築き、競合との差別化を図らないと受注を確保できません。これら2つはそのための方針です。

そして、前者は経営者自身の役割であり、後者は、右腕役と現場キーパーソンに託したいと考えています。

しかし、ここで、問題があるのです。

右腕役とキーパーソンに対し、「ムダを取って生産性を上げよ」と指示をしていますが、チームの一体感に欠けているのを感じています。

個々が努力しても、全体がかみ合わなければ、成果は積み上がりません。

「どうやって右腕役や現場キーパーソンを指導し、チームを動かすのか?」

その経営者の悩みでした。

そこで、弊社が考える「人時生産性向上」を説明しました。

ムダ取りはカイゼンの王道です。間違ってはいません。しかし、取り組みに行き詰まりを感じているなら、発想を少し変えることが必要です。

ムダを削るだけではない、新たな視点も使います。冒頭の言葉です。

●生産性向上の視点

現場力を磨いて生産性を高めたいと考える経営者は多いものです。

しかし「生産性を上げよ」と言うだけでは、現場に具体的な行動イメージが湧きません。大切なのは、生産性を指標にして“現場力”を見える化し、それを現場に教えてあげることです。

現場力を高めれば生産性は上がる――この原理を、経営者が正しく右腕役や現場キーパーソンへ説明できるかどうかが、鍵になります。

同じ仕事のやり方を続けていれば、生産性は現状維持です。したがって、新たなやり方に変える発想が必要です。生産性向上の王道は、「分母一定・分子積み上げ」です。

たとえば、作業者が1日で使える時間を8時間と固定した場合、その中でどれだけ出来高を積み上げられるかが勝負になります。時間を増やすことはできません。

だからこそ、その限られた器の中で「詰めて、空けて、取り込むか」を考えることが、生産性を高める第一歩なのです。リードタイム短縮、サイクルタイム短縮が王道となります。

また、作業分析の視点で考えるやり方もあります。現場作業の構成は「段取り」「正味作業」「マテハン(運搬・移動)」の三つです。このうち価値を生み出すのは正味作業。

つまり、製品は正味作業によって生まれます。したがって、8時間という限られた時間の中で出来高を増やすには、正味作業の時間を最大化することが要点です。

段取りやマテハンを短縮する“ムダ取り”も有効ですが、そこに留まらず「正味作業を積み上げる」視点も重要になります。

「正味作業を積み上げる」視点は考える観点を変えられるのです。これまで段取り短縮やマテハン削減ばかりを意識していた経営者にとって、「正味作業を積み上げる」視点は逆側からの観点になります。

ムダ取りの視点は「削る」ことに焦点が当たります。

一方、積み上げの視点は「増やす」ことに焦点を当てます。

両者は表裏一体ですが、見方を変えるだけで、現場の発想の選択肢を増やせます。

多能工化はその一例です。

多台持ちによって手待ちを減らし、多工程持ちによって工程間を渡り歩く――これらは「正味作業を積み上げる」考え方から生まれる具体策です。

ムダ取りでは気づけない、積み上げの発想だからこそ浮かんでくる工夫です。

経営者は「ムダを削る」だけでなく、「正味作業時間を積み上げる」ことも教えるべきでしょう。それが次のステップへの扉を開きます。

「儲かる工場経営の要点は付加価値額を積み上げる」です。儲けるために、積み上げるモノをはっきりさせます。

●チーム力を高める

ムダ取りは、個の力で対応できることが多いものです。作業者一人ひとりが、自分の持ち場でムダを見つけ、それを取り除きます。

改善提案制度で多くの報告があるのも、そうした個の力の積み重ねがあるからです。もちろん、個の改善は大切です。ただ、それだけでは、会社全体の生産性向上は限定的になります。

「積み上げる」視点は、個を超えてチーム全体の連携を求めるのです。正味作業時間を積み上げるには、工程内・工程間の連携が欠かせません。

作業のリズムを合わせ、情報をつなぎ、次の工程へスムーズにバトンを渡す。この連携が成立して、初めて、正味作業時間の積み上げが進むのです。個人では限界があります。

積み上げる仕事とは、チームの力を融合させる仕事でもあるのです。

道路工事を思い浮かべてください。穴を埋める作業は一人でもできますが、新たな道路を延ばす工事はチームでなければ成り立ちません。

測量、設計、重機、舗装、それぞれの担当がつながってはじめて道が延びていく。まさに「積み上げる」作業です。儲かる製造現場も、それと同じです。

個人が目の前のムダを埋めるだけでは、道は延びません。チームが同じ方向を見て、手を取り合って積み上げていくとき、新たな道路が延長され、生産性は向上します。

改善提案制度も、チームの視点を加えると生まれ変わります。個人の改善から、工程をまたぐ改善へ。部署を越えた提案へ。積み上げる活動は、チームを育てる場にもなります。

積み上げるという行為には「一人ではできないこと」が多いからです。そこに協働の意識が芽生え、チーム力が鍛えられます。

積み上げる視点は、単なる作業改善にとどまりません。チームの意識を一つにし、共通の成果を目指す文化をつくります。

「積み上げるチーム」は、現場を動かす原動力です。ムダ取りの延長線上には見えなかった成果が、チームによる積み上げの中で形になります。

経営者は、現場の中にこの“積み上げ文化”を育てていく必要があります。意識改革と現場改革が、儲かる工場経営の構造改革につながるのです。

●積み上げる姿勢を指導する

右腕役や現場キーパーソンは、経営者に代わって現場を導く存在です。経営者が不在でも、トップの意志を正しく伝え、動かすのは、右腕役や現場キーパーソンの仕事です。

そのためには、ムダ取りに加えて「積み上げる姿勢」を理解し、自らが実践できるようにしなければなりません。経営者は、積み上げの姿勢を指導するのです。

積み上げとは、言い換えれば「経営の設計図」に基づいて現場を組み立てることです。

経営者は設計者であり、右腕は現場監督、キーパーソンは職人です。設計者が図面を示さなければ、現場は迷い、積み上げる方向を失います。

人時生産性向上PJも同じです。

複数のパターンがあるので、付加価値額を積み上げる方針を指導します。少数精鋭の中小製造企業なら、ムダが少々あっても、それ以上に積み上げれば人時生産性は高まります。この考え方も、少数精鋭の現場では欠かせません。

積み上げの姿勢はイノベーション思考です。何もないところに生み出すことが求められます。付加価値額を一層積み上げるのです。

少数精鋭の中小企業は、イノベーティブな思考が生き残りのカギになります。黙っていては、何も変わらないのです。経営者が現場への働きかけます。

積み上げる姿勢は自然に育つものではありません。経営者が伝えなければ、誰も気づかない。教えなければ、知らないままです。

現場が本当に積み上げる力を発揮できるようにするには、経営者自身が「積み上げるとは何か」を言葉と姿勢で伝える必要があります。

経営者の指導の力が、会社の未来を形づくる礎になるのです。

貴社ではしっかり指導していますか?

個別相談をいただいた経営者は何か足りていないことに気付きました。具体的な計画はこれからです。

次は貴社が挑戦する番です!

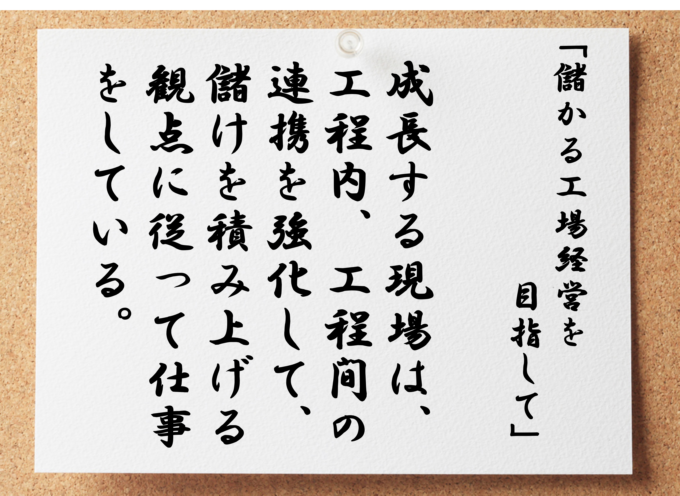

成長する現場は、工程内、工程間の連携を強化して儲けを積み上げる観点で仕事をしている

衰退する現場は、改善提案制度で個の力は発揮されるが全体最適化までの効果は限られる